オワコンならぬオワブンとも言える「すでに終わった文化」になっちゃったモデルガンの世界にいまでも新製品を出してくれるタナカワークスさんはまさに神のような存在である。ありがたや、ありがたや。しかもレアで人気があった商品をバージョン・アップしてくれるなんて、一部の

投機家以外は感謝に堪えません。私もバージョン2の広告が載った時から購入する気でいました。

オワコンならぬオワブンとも言える「すでに終わった文化」になっちゃったモデルガンの世界にいまでも新製品を出してくれるタナカワークスさんはまさに神のような存在である。ありがたや、ありがたや。しかもレアで人気があった商品をバージョン・アップしてくれるなんて、一部の

投機家以外は感謝に堪えません。私もバージョン2の広告が載った時から購入する気でいました。

Ver1 の登場

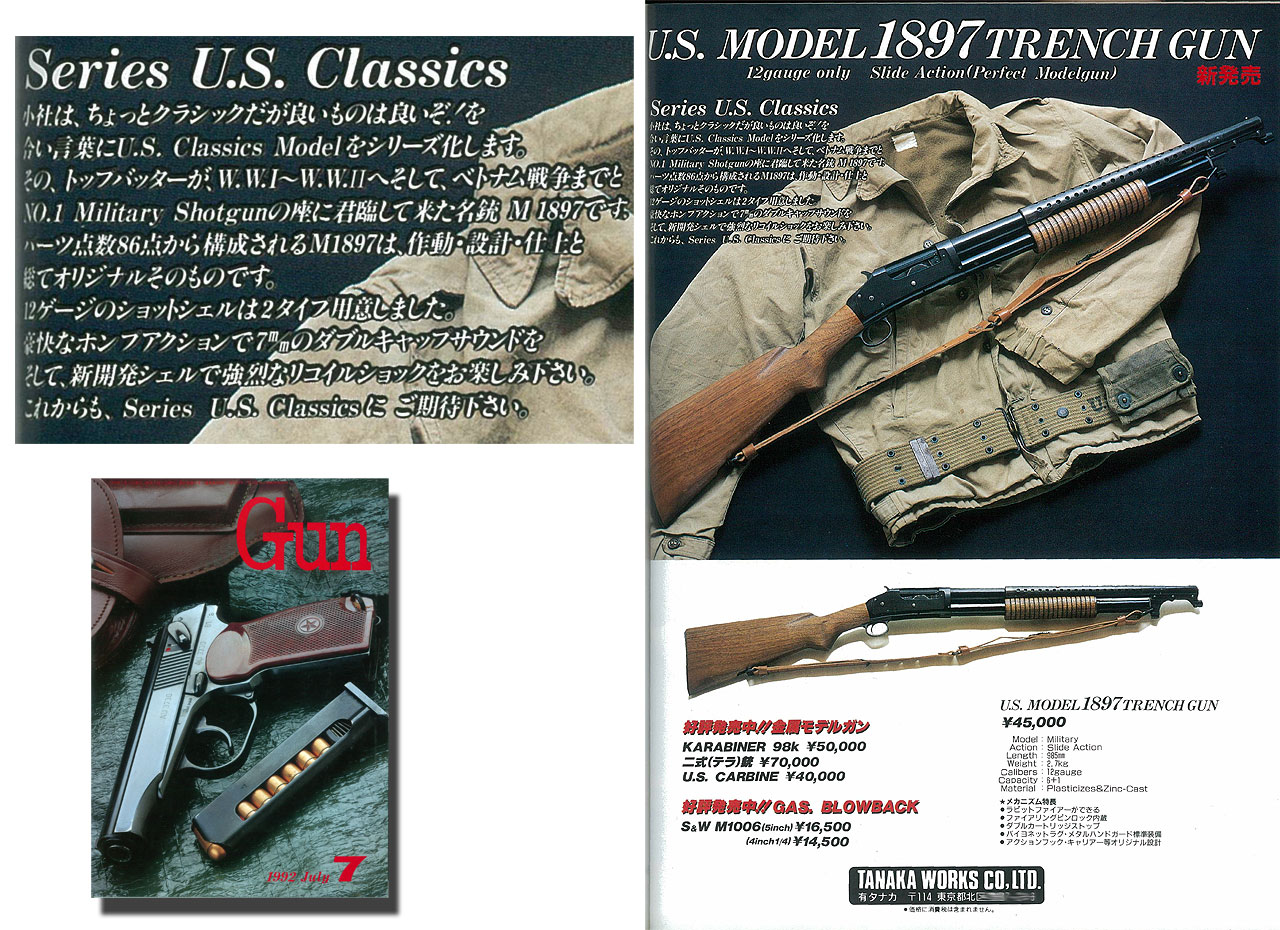

バージョン1は、1992年7月(平成4年)のGun 誌に登場しています。

その後、ガスガンも発売されましたが、モデルガン、ガスガンともにボルトが壊れる、ストックが折れるなどの弱いところがあり

生産はしばらく止まっていたようです。しかし、品物は良いのでオークションでも高値で取引されることが多かったです。

高い時には10万ほどまで行っていました。ジャンクでも2,3万と高かったです。

バージョン1は、1992年7月(平成4年)のGun 誌に登場しています。

その後、ガスガンも発売されましたが、モデルガン、ガスガンともにボルトが壊れる、ストックが折れるなどの弱いところがあり

生産はしばらく止まっていたようです。しかし、品物は良いのでオークションでも高値で取引されることが多かったです。

高い時には10万ほどまで行っていました。ジャンクでも2,3万と高かったです。

Ver2 の登場

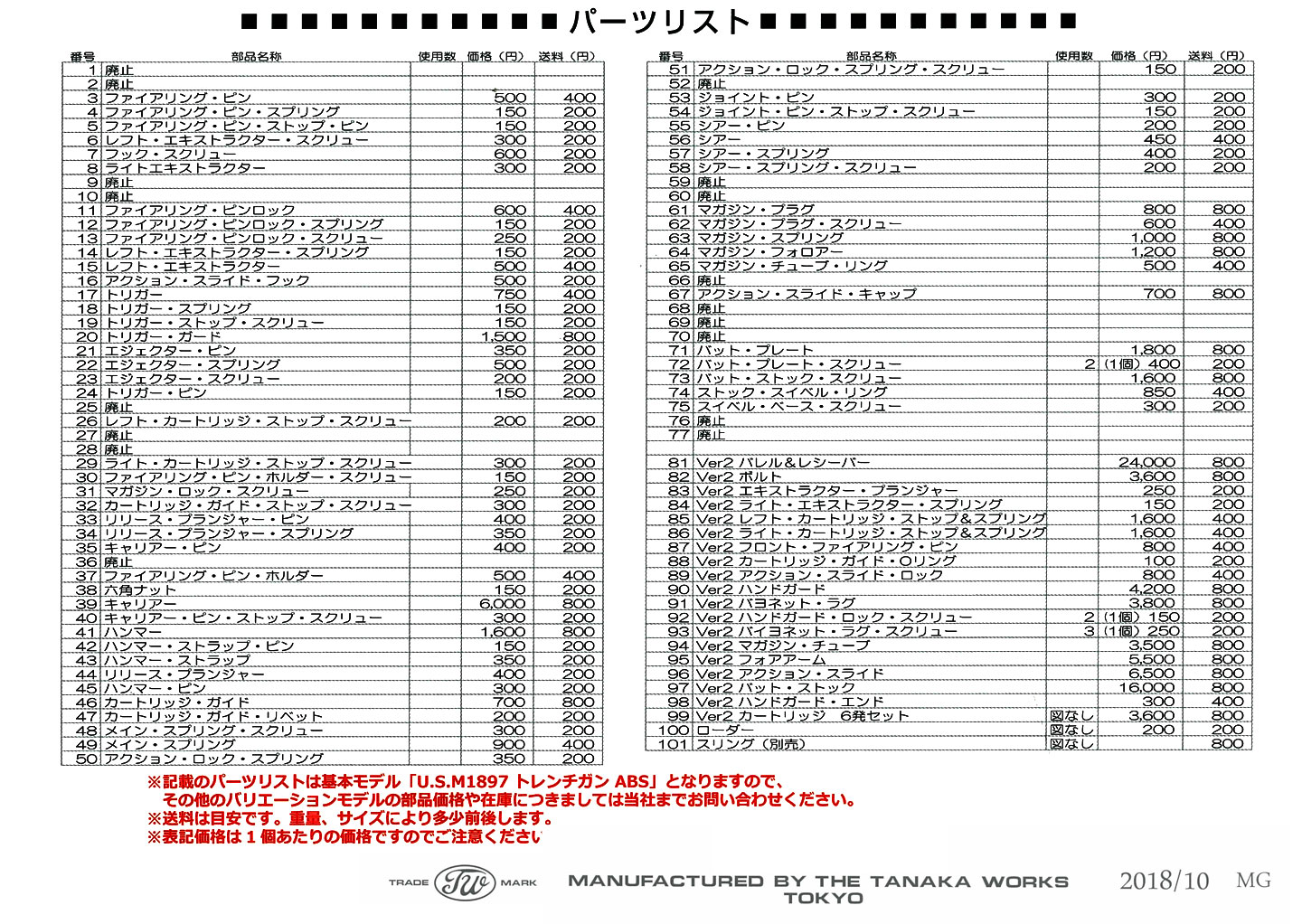

そういう潜在需要のなか、突然 Ver2 が発売されるという広告が載りました。2018年10月号の広告ですが、発売時期は未定となっています。

その後10月に発売のアナウンスがありましたが、結局遅れて11月に発売されました。

そういう潜在需要のなか、突然 Ver2 が発売されるという広告が載りました。2018年10月号の広告ですが、発売時期は未定となっています。

その後10月に発売のアナウンスがありましたが、結局遅れて11月に発売されました。

オークションでVer1 のジャンクを買って修繕していた私は、飛び上がって喜び、すぐに予約したのでした。

税抜きで58,000円という高いことは高いのですが、オークションでの相場からいうと激安の印象です。

26年も経っているのに以前のお値段に1万円足したくらいです。ありがたいことです。

ここで、実銃の歴史を少し見てみましょう。

実銃の歴史

ウインチェスター97は、ジョン・ブローニングが設計した1893の改良型です。

ウインチェスター97は、ジョン・ブローニングが設計した1893の改良型です。黒色火薬専用であったモデル93をフレーム上部のエグレを無くし、横向きに排莢することで強度を増して 無煙火薬もOK にしたものでした。

上写真はネットから取ってきたモデル93の物です。フレーム上部に大きな開き部があることが分かります。

1897ショットガンは、通常30インチバレルのものが多いのですが、ライオットとトレンチガンは20インチバレルです。ソリッドフレームと銃身がバラせるテイクダウン型が存在し、登場から60年間に渡って製造され100万丁以上販売された

名銃です。

ソリッドフレーム

実物のウインチェスター1897は、登場後1年後に銃身が簡単に取り外せるテイクダウン型が登場し人気になりました。

写真は実銃オークションから取ってきたものです。上がテイクダウン型。銃身の付け根の構造が違っています。

実物のウインチェスター1897は、登場後1年後に銃身が簡単に取り外せるテイクダウン型が登場し人気になりました。

写真は実銃オークションから取ってきたものです。上がテイクダウン型。銃身の付け根の構造が違っています。

戦争に向けてトレンチガン化する時には、ソリッド型、テイクダウン型ともにトレンチガン化されました。したがって

テイクダウン型でも銃剣用ハンドガードが取り付けられたため、自在に銃身はバラせなくなってしまいました。

戦争に向けてトレンチガン化する時には、ソリッド型、テイクダウン型ともにトレンチガン化されました。したがって

テイクダウン型でも銃剣用ハンドガードが取り付けられたため、自在に銃身はバラせなくなってしまいました。

右写真は実銃テイクダウンの仕組み。

MGC のモデルガンは、形としてはテイクダウン型をコピーしたものでした。 形のコピーだけで実際にはモデルガンの銃身はバラせません。 タナカのトレンチガンは、ソリッドフレームのコピーです。下写真の一番上がMGC 製です。すこし小さく作られているように思います。

MGC は、実銃に似せた独自の機構ですが、タナカの場合は、全く実銃と同じ機構なので勉強になります。

MGC は、実銃に似せた独自の機構ですが、タナカの場合は、全く実銃と同じ機構なので勉強になります。

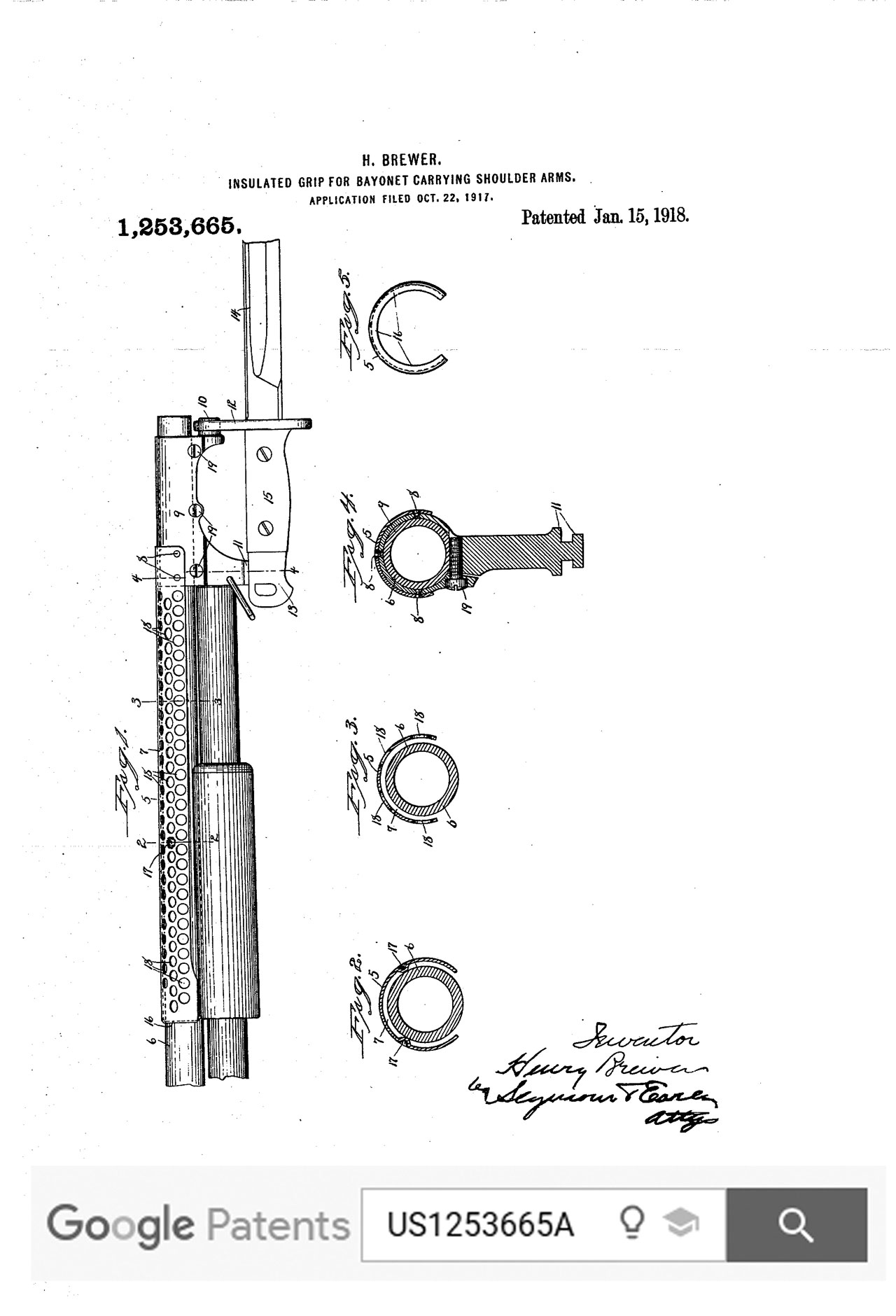

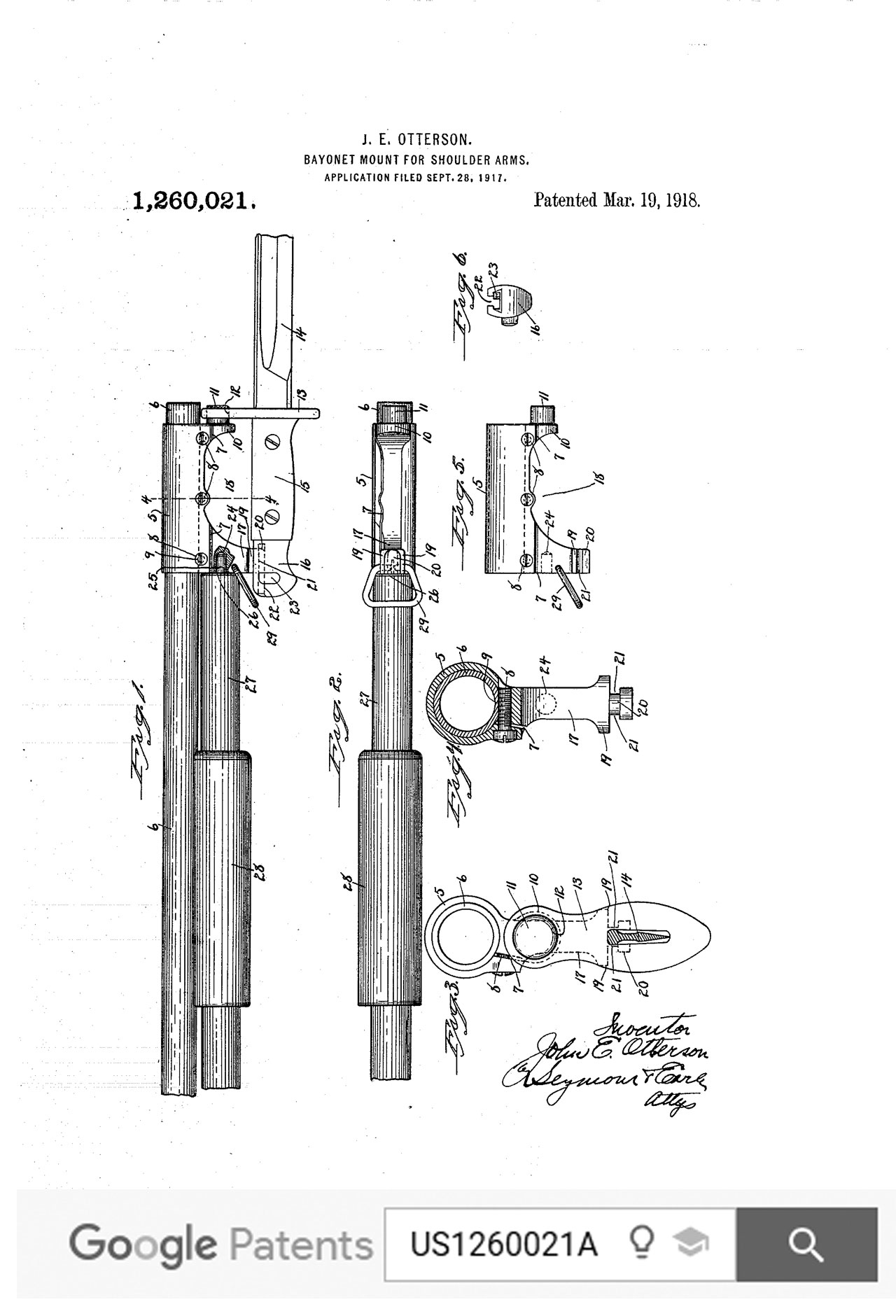

着剣装置パテント図

グーグルパテントで上記番号を入れ検索すると、この図が得られます。

図のように実物は、バレルにボルトが少しかかっていますので、バレルにもネジがかかる切り込みが3カ所存在します。 しかしタナカのモデルガンには切込みは、ありません。

バレルジャケットは、締め付けているだけです。

タナカのバレルジャケットの穴は、実物同様29個開けられていますが、実物は6列なのに対し、タナカはバージョン1、2ともに5列となっています。

なお、備考ですが実銃も1942年からは、穴が19個で4列に減らされました。写真は右がタナカ、左はネット取得写真の実物。

タナカのバレルジャケットの穴は、実物同様29個開けられていますが、実物は6列なのに対し、タナカはバージョン1、2ともに5列となっています。

なお、備考ですが実銃も1942年からは、穴が19個で4列に減らされました。写真は右がタナカ、左はネット取得写真の実物。

新旧比較

ここで、バージョン1と2を比較してみたいと思います。ストックの材質が違うようで写真上のバージョン1のほうが感じ良いです。

ここで、バージョン1と2を比較してみたいと思います。ストックの材質が違うようで写真上のバージョン1のほうが感じ良いです。

Ver 1 では、陸軍の兵器を表すボムマークが刻まれていましたが、Ver2 では無くなってしまいました。

実銃のボムマークは、左サイドだけにあるのではなく、銃によってはバラバラなところに打刻されています。

Ver 1 では、陸軍の兵器を表すボムマークが刻まれていましたが、Ver2 では無くなってしまいました。

実銃のボムマークは、左サイドだけにあるのではなく、銃によってはバラバラなところに打刻されています。右写真は、タナカと同じ左サイドにある実物写真の例です。

クリック拡大します。

写真右のバージョン2は、バレルジャケットの右側が、ネジで止められるように変更されています。このほうが組み立てやすいことでしょう。

また、あわせ面の隙間はバージョン2の方が開いていますが、実銃でもこれくらいは開いているようです。

写真右のバージョン2は、バレルジャケットの右側が、ネジで止められるように変更されています。このほうが組み立てやすいことでしょう。

また、あわせ面の隙間はバージョン2の方が開いていますが、実銃でもこれくらいは開いているようです。バレルジャケットの色合いもずいぶん違います。

改良されたボルト

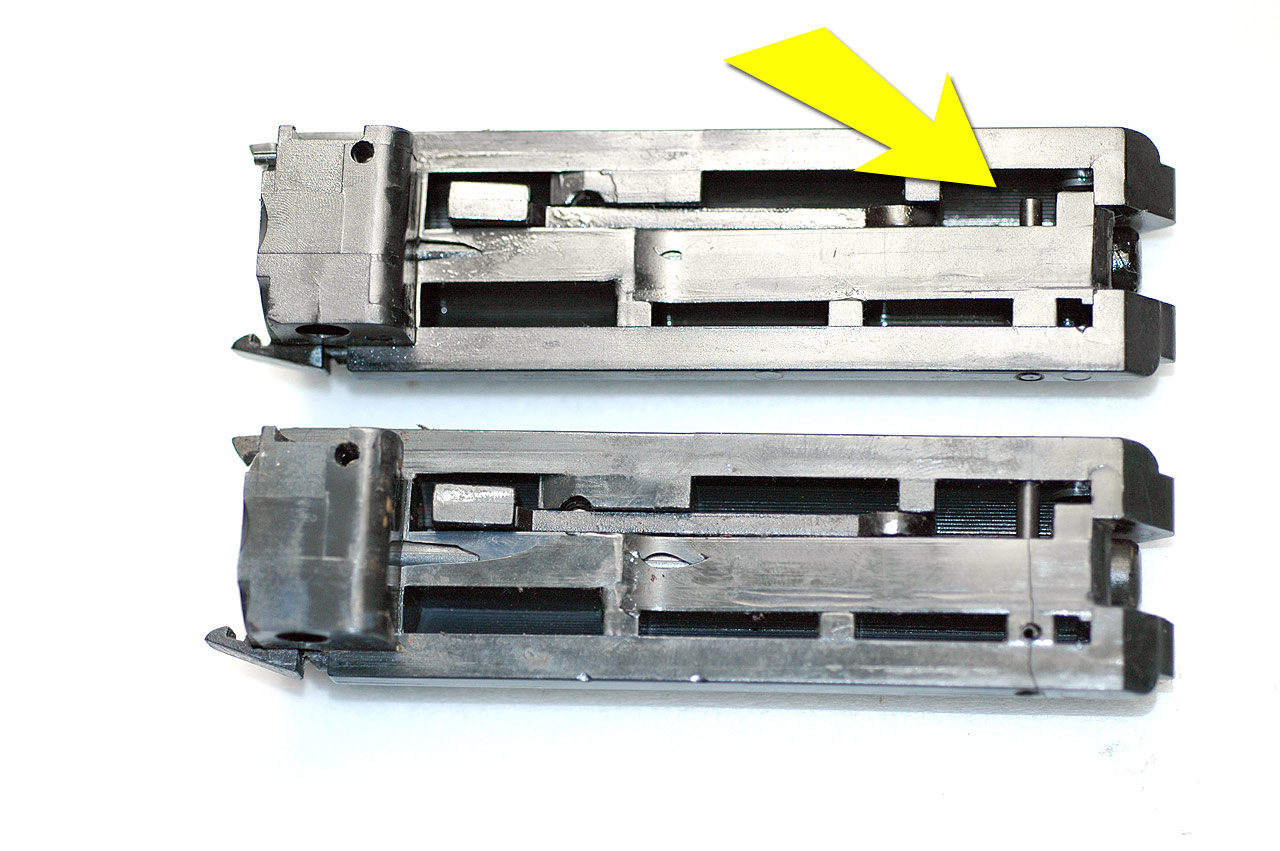

割れることで有名なボルトは、バージョン2では強化されています。材質も変わっているようです。

写真上がバージョン2で黄色矢印のように撃針止めピンが貫通していません。なお写真下のバージョン1のボルトは、そこに亀裂が入っています。

割れることで有名なボルトは、バージョン2では強化されています。材質も変わっているようです。

写真上がバージョン2で黄色矢印のように撃針止めピンが貫通していません。なお写真下のバージョン1のボルトは、そこに亀裂が入っています。

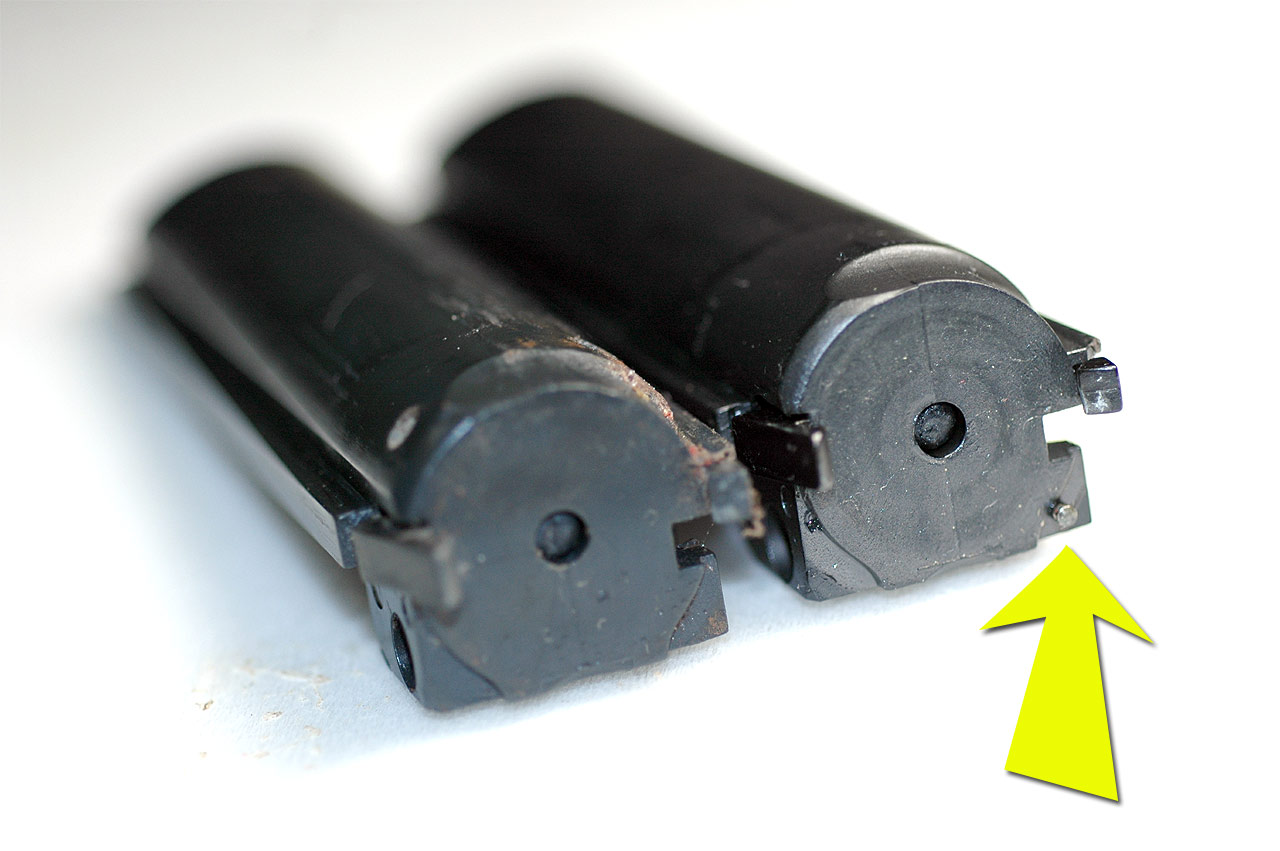

役に立っているのかよく分かりませんが、ボルトフェイスに凸が新設されています。

役に立っているのかよく分かりませんが、ボルトフェイスに凸が新設されています。

強化フレーム

ここが強化されたのは、特筆に値します。写真右のバージョン1では1cmくらい折れているのです。ストックを止めるボルトは、

その1cmくらいで止まっているのです。そこが折れるんです。折れたらしかたないので、フレーム奥までタップでネジを切り、長いずん切りボルトを使用することでストックを保持できるようになります。

ここが強化されたのは、特筆に値します。写真右のバージョン1では1cmくらい折れているのです。ストックを止めるボルトは、

その1cmくらいで止まっているのです。そこが折れるんです。折れたらしかたないので、フレーム奥までタップでネジを切り、長いずん切りボルトを使用することでストックを保持できるようになります。ここは、モデルガンの泣き所でMGC の金属モデルでもポキポキ折れます。修繕は同じような方法でできます。

ボルト入れ替え

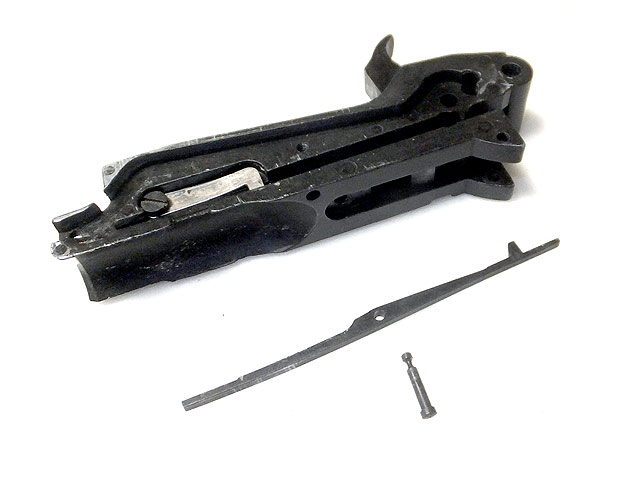

亀裂が入って割れたバージョン1のボルトをバージョン2の物に置き換えてみました。

新製品のパーツは、個別販売しないものだそうですが、ダメもとでMGC 福岡店にパーツを注文してみました。数週間でニューボルトが

入手できました。写真上です。ありがたや、ありがたや、両手を合わせてさっそく組み替えてみます。

亀裂が入って割れたバージョン1のボルトをバージョン2の物に置き換えてみました。

新製品のパーツは、個別販売しないものだそうですが、ダメもとでMGC 福岡店にパーツを注文してみました。数週間でニューボルトが

入手できました。写真上です。ありがたや、ありがたや、両手を合わせてさっそく組み替えてみます。

0.5mm の差

ところが、ここが入りません。エキストラクタのプランジャの穴が新型は小さいのです。ここは、レールが切れてしまうトラブルが発生したカ所なので、穴の径を小さくして対処したようです。と、いうことで新たにボルト部品を頼む人は、プランジャとスプリングも頼んだ方が楽です。

私は、穴を広げましたが、かなり面倒でした。

ところが、ここが入りません。エキストラクタのプランジャの穴が新型は小さいのです。ここは、レールが切れてしまうトラブルが発生したカ所なので、穴の径を小さくして対処したようです。と、いうことで新たにボルト部品を頼む人は、プランジャとスプリングも頼んだ方が楽です。

私は、穴を広げましたが、かなり面倒でした。組み替えての作動は、いまいちかんばしくなく、これからいろいろ調整が必要だと思った方が間違いないでしょう。

どーなってんの

カートストップの調整

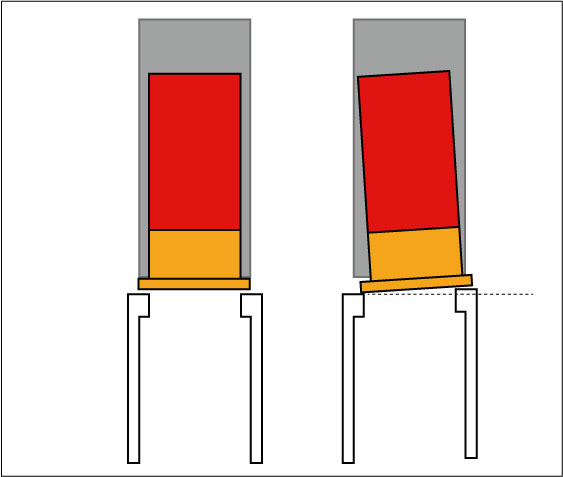

私の購入したものは、スライドを引いてもカートリッジがチューブマガジンから出てこないという、なんともしようがない状況で、どーなってんの、おい君ぃ、と途方に暮れちゃいましたが調整することでなんとか、そこそこに治りました。

上図の左の図のように左右が同じ長さでカートに平行に当たっているときには、開くとカートがバネに押されて出てくるのですが、 右図のように片方が高くてカートに当たっているときには、カートが傾いてリムの出っ張りが増えるために ストッパーが開いてもカートが飛び出てきません。

治すために私の場合は左側のストッパを0.2〜0.3mm 削って左右同時にリムに当たるようにしました。 数字で見るとほんの少しのようにありますが、目で見ると明らかに短くなっていました。

このカートの飛び出しは、調整がむつかしいです。マガジンのバネやストッパーの動き、カートの形状まで関係するようで まだこれだっ! というところまで突き詰められていません。

メカニズム

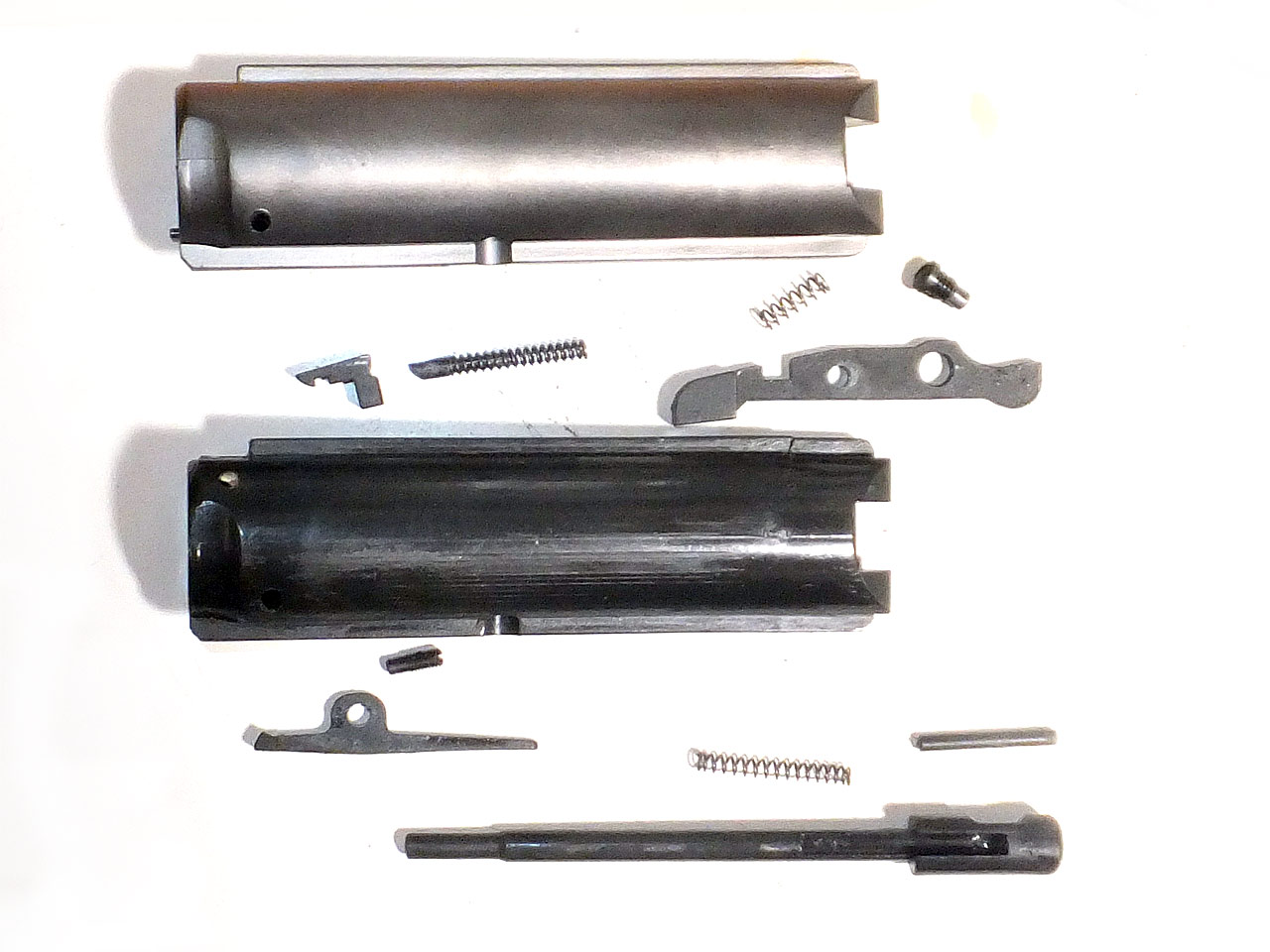

分解、組み立ては慣れるとわけないが、ちょっと初心者はビビるかもしれない。下にビデオを挙げておきます。組み立てのコツは、

アクションレバーがちゃんとキャリアの溝にはまるように、キャリアーがボルトロックの位置にしっかりと上がっていることですね。

分解、組み立ては慣れるとわけないが、ちょっと初心者はビビるかもしれない。下にビデオを挙げておきます。組み立てのコツは、

アクションレバーがちゃんとキャリアの溝にはまるように、キャリアーがボルトロックの位置にしっかりと上がっていることですね。そう、このモデルの面白いところは、ボルトにロック機構が全く備わっていなくて、キャリアがボルトをロックするところです。また、キャリアの最後の下降がアクションバーではなくボルトの後退により、蹴られるところも面白いですね。

発火用に、前撃針が入っています。写真はバージョン1です。中古品の購入時は真っ赤にさびていて動かなかったのでナットをやすりで

削り落してしまいました。こことメインスプリングの板バネが、真っ赤にさびていました。

発火用に、前撃針が入っています。写真はバージョン1です。中古品の購入時は真っ赤にさびていて動かなかったのでナットをやすりで

削り落してしまいました。こことメインスプリングの板バネが、真っ赤にさびていました。

決めポイント

ハンマーをコックすると、キャリアのこの長ーいパーツがアクションスライドをロックします。

ここがきちんと動くとモデルガンらしからぬ本物の香りがするんですが、ここがルーズになるのもモデルガンらしいところです。

調整は、このパーツを曲げる必要があるので亜鉛での現状では無理ですね。折れます。スチールまたは真鍮などで自作する以外ないでしょう。

うまくいくとハンマーを起こすとフォアグリップがロックされて感動します。MGC も、その機構は再現していました。

ハンマーをコックすると、キャリアのこの長ーいパーツがアクションスライドをロックします。

ここがきちんと動くとモデルガンらしからぬ本物の香りがするんですが、ここがルーズになるのもモデルガンらしいところです。

調整は、このパーツを曲げる必要があるので亜鉛での現状では無理ですね。折れます。スチールまたは真鍮などで自作する以外ないでしょう。

うまくいくとハンマーを起こすとフォアグリップがロックされて感動します。MGC も、その機構は再現していました。

アクセサリ

ダミーカート

shotshell m19 で検索すると写真がたくさん出てきますが、WW1 のときの正式弾薬は真鍮ケースに

入ったモデル19という弾薬でした。ooバック(ダブルオーバック)という弾で9個の鉛玉が入っています。

写真は、オークションで真鍮ケースを見つけて、お願いしてM19 に似せてわざわざ作っていただきました。

出品者様、有難うございました。

shotshell m19 で検索すると写真がたくさん出てきますが、WW1 のときの正式弾薬は真鍮ケースに

入ったモデル19という弾薬でした。ooバック(ダブルオーバック)という弾で9個の鉛玉が入っています。

写真は、オークションで真鍮ケースを見つけて、お願いしてM19 に似せてわざわざ作っていただきました。

出品者様、有難うございました。真鍮ケースは少し長いようですが、ショットシェルは撃ったら先端が開くのでチャンバーは深く作られているので OKなのです。

ちなみにタナカのチューブマガジンは、実物弾薬が入らないように径が0.5mmくらい小さく作られていますので ダミーカートは装填できません。リムがつかえます。

アクセサリ

1917バヨネット

以前タナカから発売されていたトレンチガン用のバヨネットです。鞘は元からありません。

以前タナカから発売されていたトレンチガン用のバヨネットです。鞘は元からありません。

写真下側は、インドのウインドラスが販売している1917バヨネットでWW1時代の革鞘を再現しています。

写真のようにタナカよりも少し長いですが、ブレード長が17インチと実物同様です。タナカのほうが実物より

少し短いのです。

写真下側は、インドのウインドラスが販売している1917バヨネットでWW1時代の革鞘を再現しています。

写真のようにタナカよりも少し長いですが、ブレード長が17インチと実物同様です。タナカのほうが実物より

少し短いのです。

ウインドラスのバヨネットは、なかなか良い雰囲気なのですが写真のように、着剣溝がタナカの着剣ラグの形状とは

全然違います。右がウインドラスです。当然モデルガンには装着できません。だいぶ削らないといけなさそうです。

ウインドラスのバヨネットは、なかなか良い雰囲気なのですが写真のように、着剣溝がタナカの着剣ラグの形状とは

全然違います。右がウインドラスです。当然モデルガンには装着できません。だいぶ削らないといけなさそうです。

タナカのバヨネットは、バージョン1、2ともに装着できます。

タナカのバヨネットは、バージョン1、2ともに装着できます。

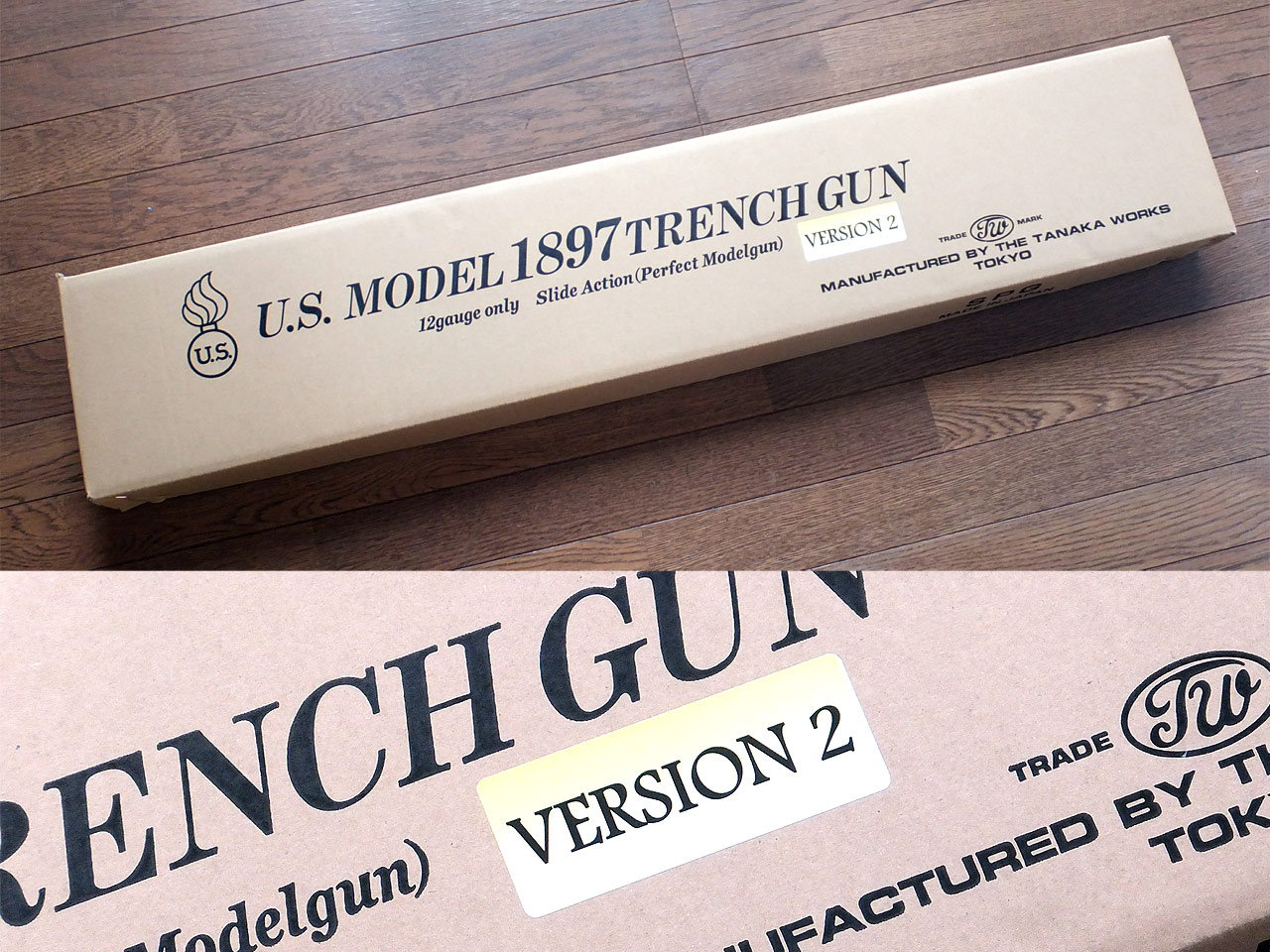

紙 箱

前回のM1カービン・バージョン2の時にはなかったけれども、今回はしっかりとバージョン2のシールが貼っています。

前回のM1カービン・バージョン2の時にはなかったけれども、今回はしっかりとバージョン2のシールが貼っています。

カート

右から、12ゲージの実物ダミーカート、タナカ・バージョン1、バージョン2、PPSガスガン用のカートです。

PPSは、タナカ・ガスガンのコピー品で、サイズ的にはタナカ・トレンチガンのカートと同じです。

右から、12ゲージの実物ダミーカート、タナカ・バージョン1、バージョン2、PPSガスガン用のカートです。

PPSは、タナカ・ガスガンのコピー品で、サイズ的にはタナカ・トレンチガンのカートと同じです。

カートの構造です。キャップ火薬を2個入れられます。バージョン2も構造は変わっていません。

下のほうのビデオの中で発火していますが、銃口からは煙も出ません。

カートの構造です。キャップ火薬を2個入れられます。バージョン2も構造は変わっていません。

下のほうのビデオの中で発火していますが、銃口からは煙も出ません。(感謝:ビデオ提供 Mr.MODELGUNさん)

バージョン1のカートは、文字が印刷してあって格好良かったのですが、バージョン2は真っ黒になってしまいました。

しかもビニール入りで、情けないのでバージョン1のような紙箱を作ってみました。下記のイラストからPDF をダウンロードできます。イラスト上で右クリックしてリンク先を保存してご使用ください。

バージョン1のカートは、文字が印刷してあって格好良かったのですが、バージョン2は真っ黒になってしまいました。

しかもビニール入りで、情けないのでバージョン1のような紙箱を作ってみました。下記のイラストからPDF をダウンロードできます。イラスト上で右クリックしてリンク先を保存してご使用ください。

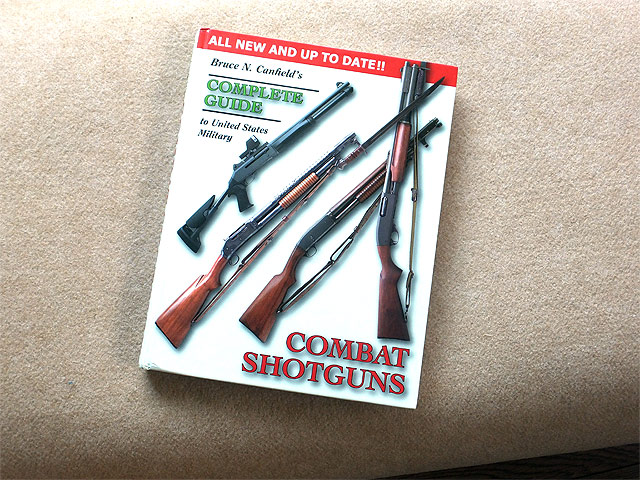

参考文献

アマゾンで普通に買えます。内容は白黒写真ばかりですが、充実しています。

インディアン戦争からWW1、WW2、朝鮮戦争、ベトナム、アフガニスタン、イラク戦争など

時代とともに銃器を紹介しています。また、弾薬や銃剣についても記載されています。

コンバット・ショットガンの本として、おすすめです。

アマゾンで普通に買えます。内容は白黒写真ばかりですが、充実しています。

インディアン戦争からWW1、WW2、朝鮮戦争、ベトナム、アフガニスタン、イラク戦争など

時代とともに銃器を紹介しています。また、弾薬や銃剣についても記載されています。

コンバット・ショットガンの本として、おすすめです。

おわりに

私にとってポンプ式ショットガンの印象は、子供の時に映画館で見たマックィーンのゲッタウエイです。あの映画でぶっ放す姿に憧れて

脳内では、強くなった自分がいつも腰にショットガンを構えていました。いまでもマックィーンは憧れですね。

おかげでオトナになっても、ついついポンプショットガンを買ってしまうのでした。いつまでも子供です。

私にとってポンプ式ショットガンの印象は、子供の時に映画館で見たマックィーンのゲッタウエイです。あの映画でぶっ放す姿に憧れて

脳内では、強くなった自分がいつも腰にショットガンを構えていました。いまでもマックィーンは憧れですね。

おかげでオトナになっても、ついついポンプショットガンを買ってしまうのでした。いつまでも子供です。

写真は上からKTW のイサカ37、マルシンのモスバーグ、MGC M97、タナカ、タナカ、PPS 870、MGC レミントン31RS2、MGC 31、PPS 870、猫 です。PPS はタナカのコピー製品ですがリアルカートなのでモデルガン遊びにもってこいです。ガスやBB弾を入れなくてもカートの 装填、排莢で遊べます。

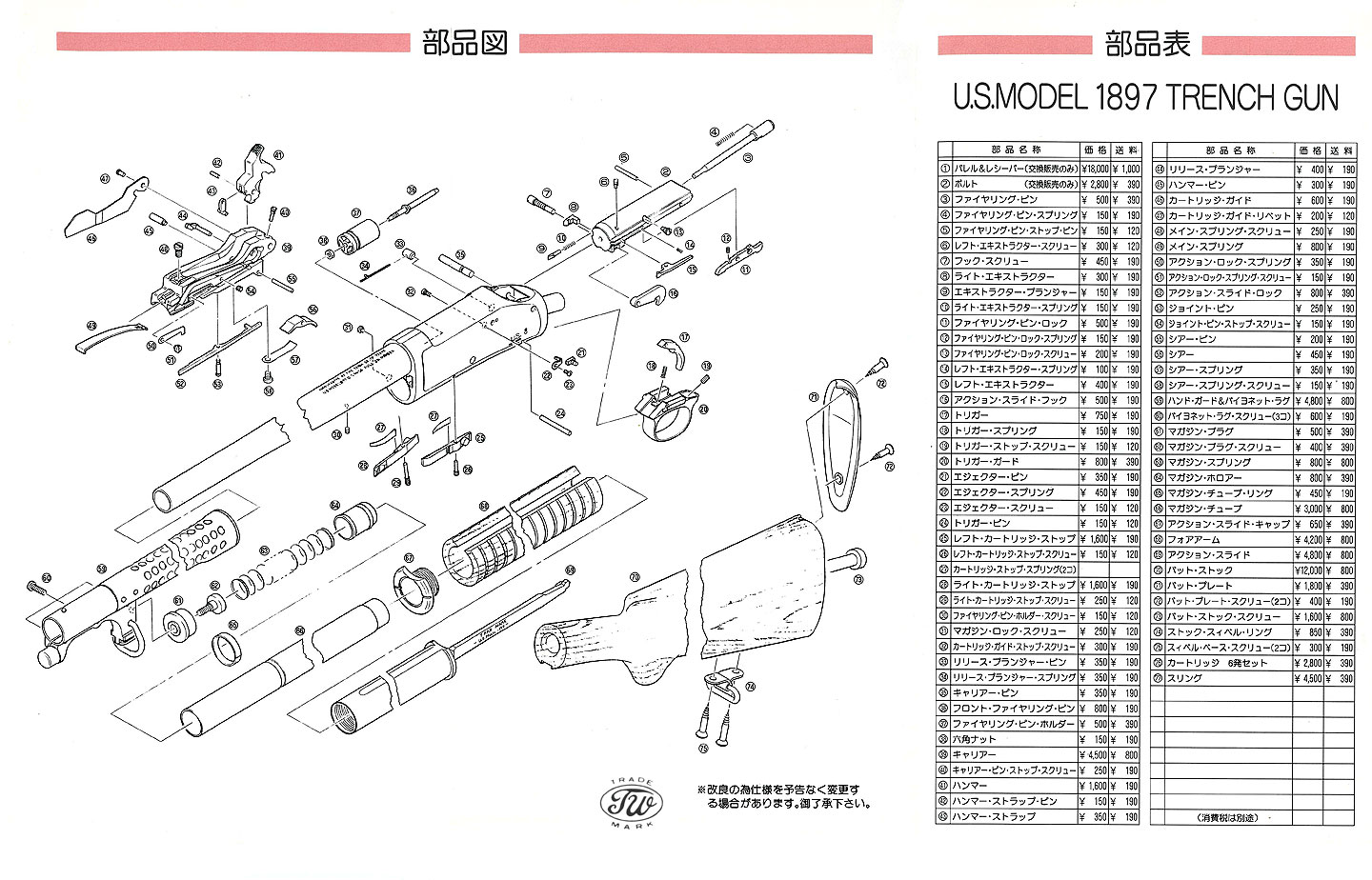

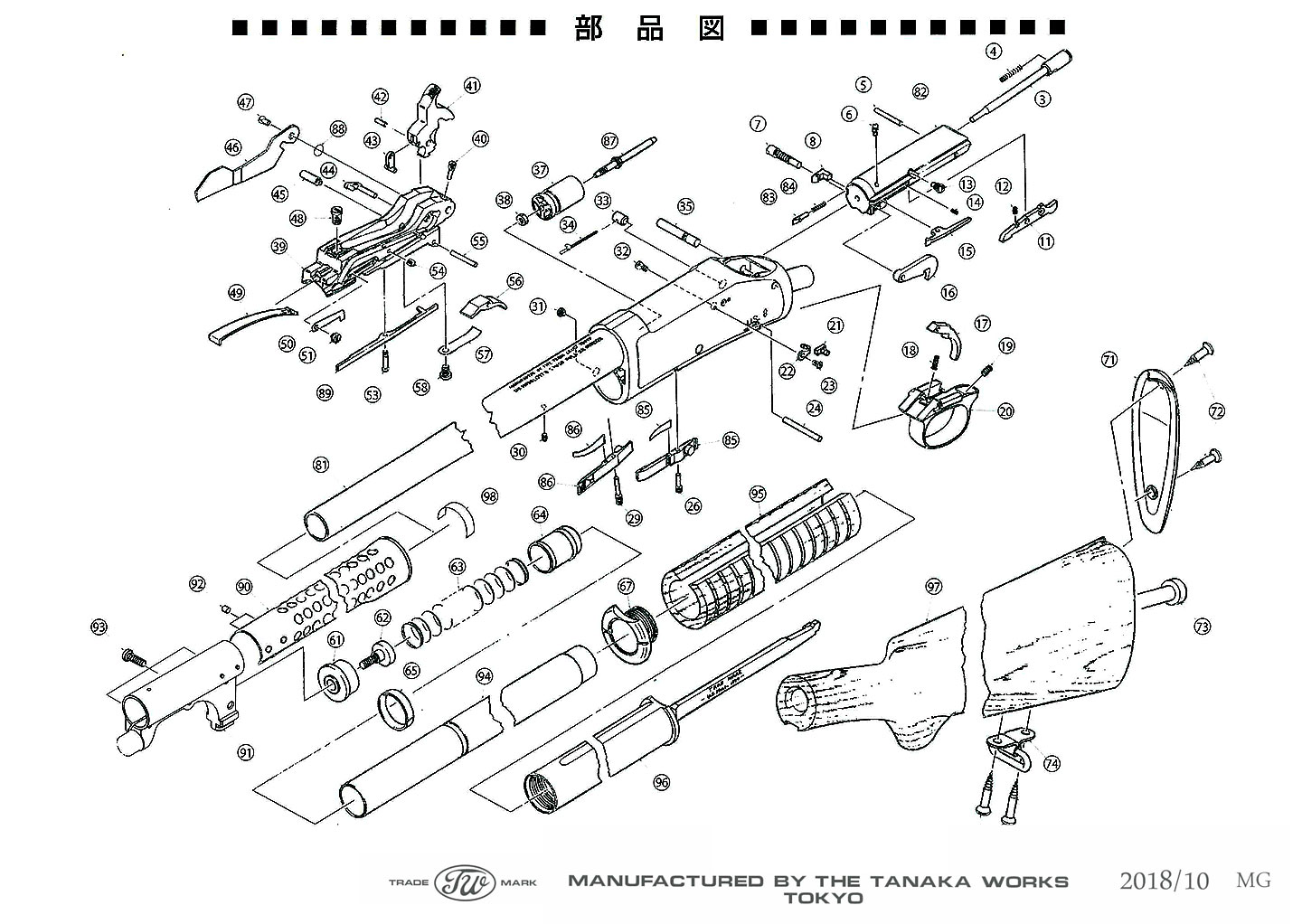

Ver.1_分解図

Ver.2_分解図

取説のPDF

PDF ファイルですので、右クリック−保存 にてご覧ください。