刻 印

その証拠?に一〇〇式の刻印があるのは、量産された後期型のみです。

その証拠?に一〇〇式の刻印があるのは、量産された後期型のみです。

まぁ、そんなことはどうでもいいのですが 一〇〇式のルーツを探ってみたいと思います。

国産第一号

1930年ごろに開発されたものらしいのですが、量産や正式化には至りませんでした。

試作のみです。銃身後座式であったらしいので、ロングリコイル式かな?

複雑で故障多かったようです。日本初の短機関銃です。

1930年ごろに開発されたものらしいのですが、量産や正式化には至りませんでした。

試作のみです。銃身後座式であったらしいので、ロングリコイル式かな?

複雑で故障多かったようです。日本初の短機関銃です。

それにしても魚のひれのようなストック形状は、私には受け入れられません。 もうすこし人間工学的な形状にしたいところですが、当時の軍にはこのような 流線型を求める風潮があったのかもしれません。

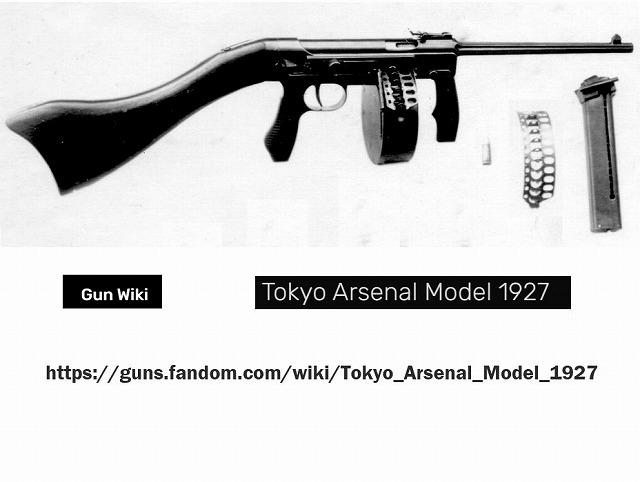

1936年ごろ・1型

よく言えばオリジナリティ溢れる、悪く言えば何ともセンスのない形のこの銃は、徳永さんという方が設計したそうです。

どうやって握れというのでしょうか?グリップ下の方は左手で持つのでしょうか?

94式拳銃の試作品 に通じる不格好さがあります。

よく言えばオリジナリティ溢れる、悪く言えば何ともセンスのない形のこの銃は、徳永さんという方が設計したそうです。

どうやって握れというのでしょうか?グリップ下の方は左手で持つのでしょうか?

94式拳銃の試作品 に通じる不格好さがあります。

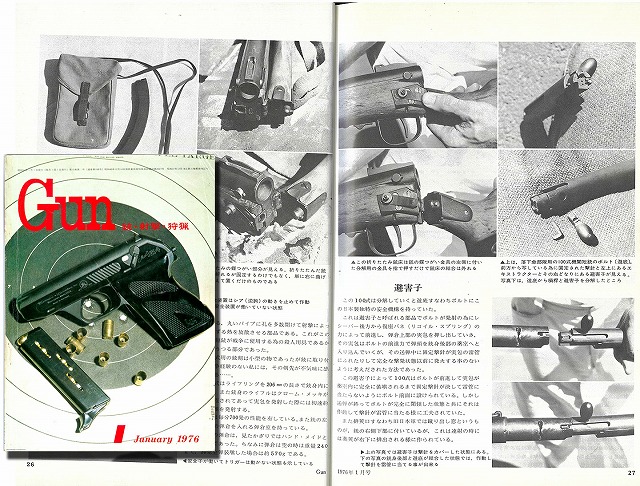

機構的には後端にエアバッファーを備えたもので、自動拳銃のようにバレルジャケットを引いてコッキングします。 削り出しで作られていて何とも複雑そうです。

少数が中国大陸の海軍陸戦隊で使用され、その結果中国製のコピーも生産されたようです。

参考URL

| https://web.archive.org/web/20190209081601/https://firearms96.000webhostapp.com/pages/Nambu%20Model%201.html |

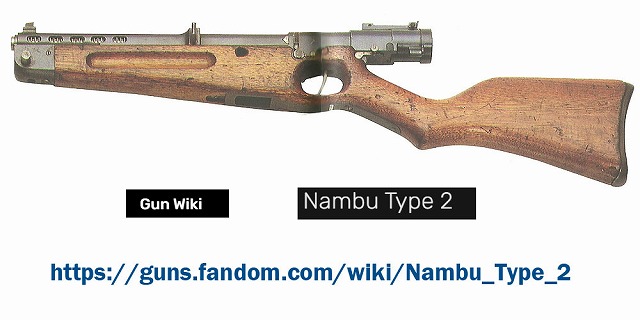

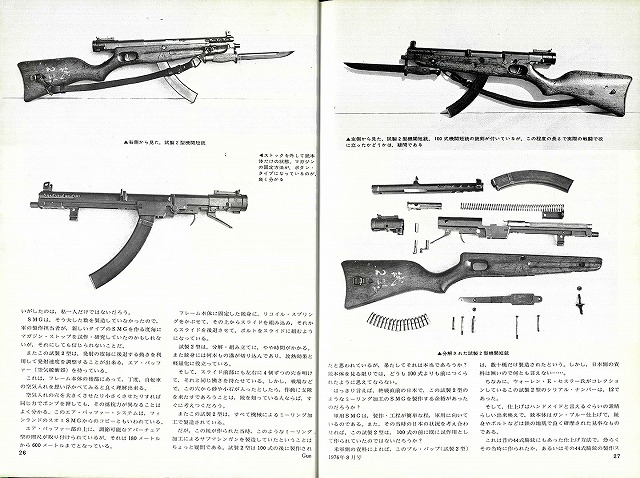

2型

1型をブルパップのように変更したもので、基本機構は同じだと思われます。50連マガジンは調子悪かったようで

2型では短くされています。

1型をブルパップのように変更したもので、基本機構は同じだと思われます。50連マガジンは調子悪かったようで

2型では短くされています。

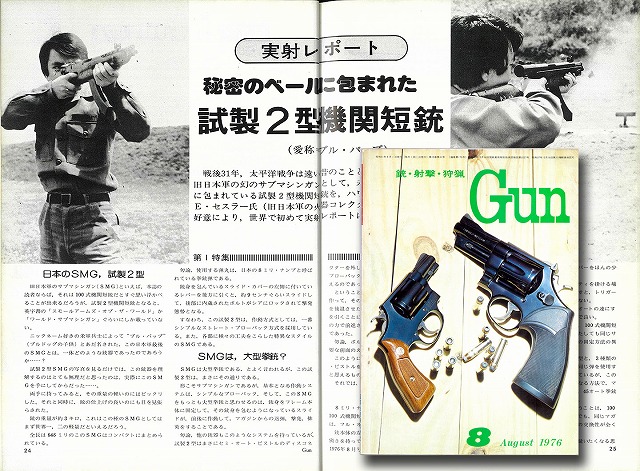

2型については国本氏がGun誌 1976年8月号でレポートしています。

2型については国本氏がGun誌 1976年8月号でレポートしています。

フルート加工のバレルがすごいですね。

フルート加工のバレルがすごいですね。フレームにボルトの入る部分があるのにその上にバレルジャケットが被さるという2重構造は、まるで 南部式けん銃そのもののようです。

3型

3型はいたって普通の形で、どうみても

3型はいたって普通の形で、どうみても

1型、2型の後継機ではなく別の人が設計したものだと思います。

雰囲気はチェコのZK-383 に似ていますが構造は全くの別物です。見た感じが似ているだけです。

最初は、銃剣の効果を考えて長いステーが付いていたんですね。

3型・甲

長いステーはそのままですが、フロントサイトが先端に移動しています。

長いステーはそのままですが、フロントサイトが先端に移動しています。

3型・乙

銃剣用のステーは短くされました。

銃剣用のステーは短くされました。同書籍によりますとこの乙型が昭和15年に納入され昭和16年に一〇〇式として準制式にされたとのことです。

パラトルーパー型

日本陸軍はサブマシンガンというものに武器としての魅力は感じていなかったようで、

落下傘部隊の軽量武器として考えていたようです。

日本陸軍はサブマシンガンというものに武器としての魅力は感じていなかったようで、

落下傘部隊の軽量武器として考えていたようです。

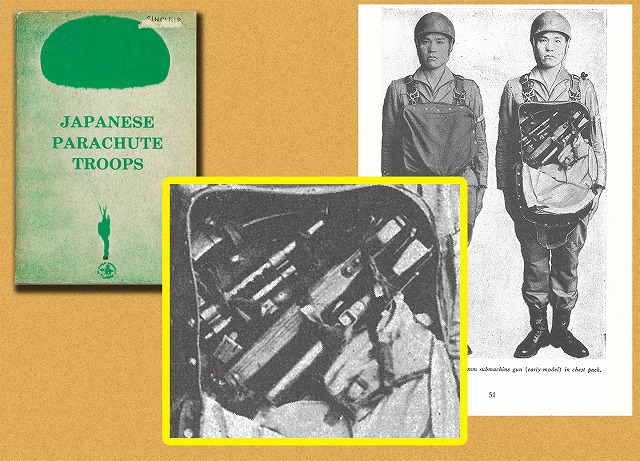

米国書籍写真

米国の書籍ですが、内容は面白くないのですがこの写真一枚は貴重ですね、

おそらく終戦後に撮影されたものだと思われますが、このようにして

落下傘部隊が携行したのではないかという写真でしょう。

米国の書籍ですが、内容は面白くないのですがこの写真一枚は貴重ですね、

おそらく終戦後に撮影されたものだと思われますが、このようにして

落下傘部隊が携行したのではないかという写真でしょう。

義烈空挺隊などが使用したものは、一〇〇式後期型だと思われます。

私は米国アマゾンで書籍を買いましたが、この本はネットにPDF 化して上げられています。

URL はこちら

| http://www.easy39th.com/files/Special_Series,_No._32_Japanese_Parachute_Troops_1945.pdf |

南部式軽機関銃

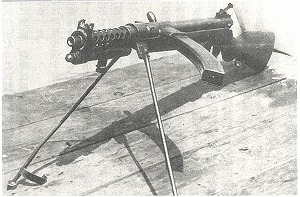

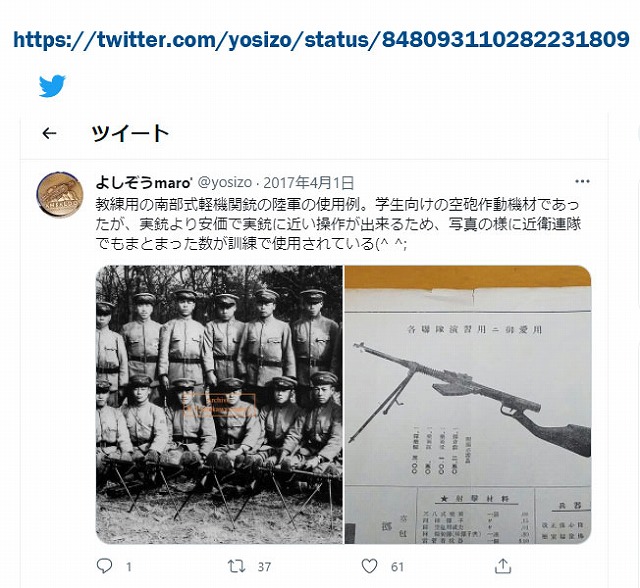

あるとき何気に南部式軽機関銃 と検索ワードを入れてみたら、この方のツィートに行き当たり

教練銃の写真を目にすることができました。

あるとき何気に南部式軽機関銃 と検索ワードを入れてみたら、この方のツィートに行き当たり

教練銃の写真を目にすることができました。

うんっ??この二脚は百式3型にそっくりではないか・・・。 ひょっとして、アメリカにもっと詳細な写真があるかもしれないと英語で検索語を打ち込んで見つけたのが下の写真です。

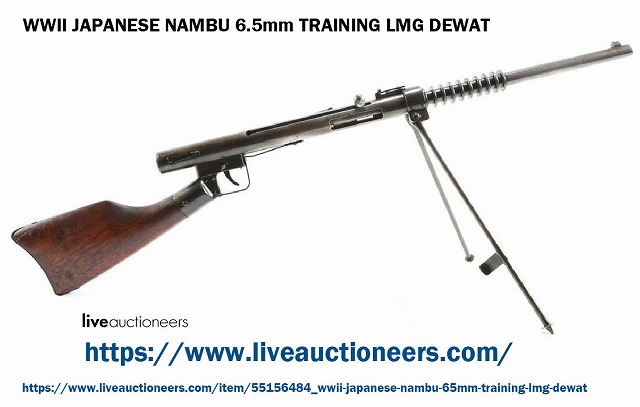

6.5mm教練銃

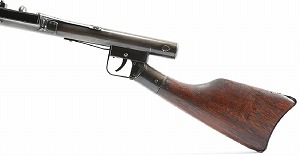

これです、これ。6.5mmの空砲を使用する単純ブローバック式です。

これです、これ。6.5mmの空砲を使用する単純ブローバック式です。これが一〇〇式の元に間違いないでしょう。なぜなら

- 二脚がそっくり、右足の本体に接する金具も

- ボルトストップピンが同じ構造

- 横からのマガジン供給や円筒形のレシーバが同じ

- 想像だが、シアが同じ構造(板バネが物語る)

URL はこちら

| https://www.liveauctioneers.com/item/55156484_wwii-japanese-nambu-65mm-training-lmg-dewat |

各部詳細

96式機関銃・教練銃

南部・トレーニングガンで検索していたらこんなのも見つけました。 こちらは、より96式機関銃に似せて作られています。丈夫で凝った作りですので こちらの方が古いのではないかと思います。

取ってきたのは、同じオークションページからです。URL は下記。

取ってきたのは、同じオークションページからです。URL は下記。

| https://www.liveauctioneers.com/item/55156483_wwii-japanese-nambu-65mm-training-lmg-dewat |

おわりに

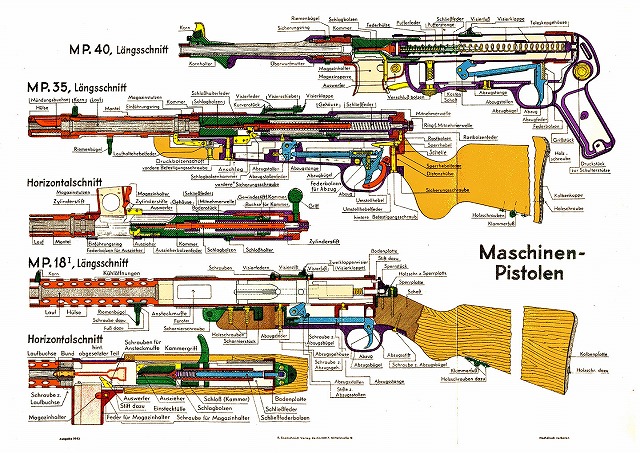

もともとドイツの警察本の断面図に見入った私は、これらサブマシンガンのトリガーからシアにかけては

ほとんど同じ構造だと気付いたのでした(図では水色)。これには載っていませんが、イギリスのステンもそうです。みなトリガーからステーを介してシアにつながっています。

もともとドイツの警察本の断面図に見入った私は、これらサブマシンガンのトリガーからシアにかけては

ほとんど同じ構造だと気付いたのでした(図では水色)。これには載っていませんが、イギリスのステンもそうです。みなトリガーからステーを介してシアにつながっています。

ところがわが日本軍の一〇〇式機関短銃は、全然違うトリガー&シアを持っています。

いったいこれは、どこから来たものであろう・・・と、ルーツ探しを始めた次第でした。

教練銃がルーツだとすれば、大変意外であるし、たいへん興味深いものです。

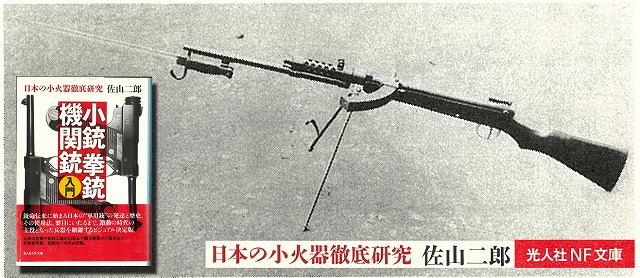

参考書籍

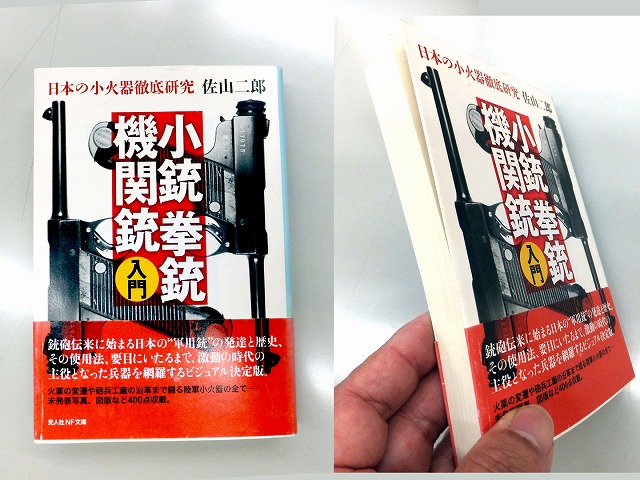

小銃・拳銃・機関銃入門―日本の小火器徹底研究 (光人社NF文庫)

小銃・拳銃・機関銃入門―日本の小火器徹底研究 (光人社NF文庫)

アマゾンで1000円くらいで売られています。文庫本なので小さいです。 めちゃめちゃ貴重な資料が満載なので、もっと良い紙で大きな判で出してほしいなと思います。 お勧めです。