おそらく日本で最も売れたワルサーP38のモデルガンです。

知名度の大きな銃ですので、この中田P−38を持って走り回った子供たちは何人居たことでしょう。 みんなP−38って格好良いなぁと思っていました。

ナカタのモデルは戦後のP−38を模して作られています。スライドストップやフロントサイトの形状が戦中の モデルと違っています。と、思っていたらご指摘を頂きました。

テーパーのきついバレルや大きく曲がったハンマースパーなど影絵を見てもナカタだと判る独特のスタイルをしています。ナカタのスライド上にあるエキストラクタの止め部のモールドが1943年以前のミゾ入りをコピーしていると ご指摘を頂きました。有難うございます。確かにそうですね、勉強になりました。 ナカタのP38は、あれこれ写真を参考にしていろいろなバージョンが入り交じった造形なのではないかと思います。

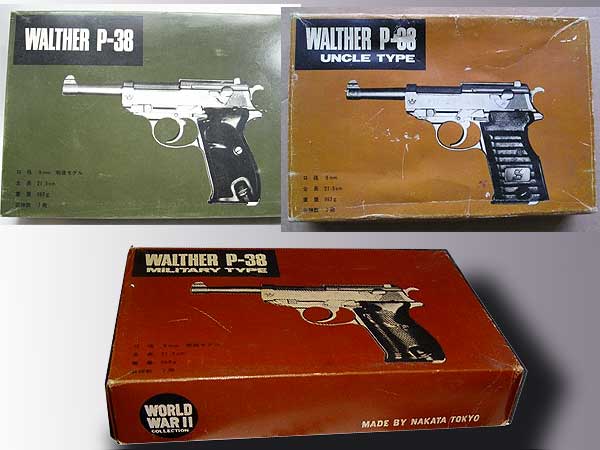

3タイプ

コマーシャル、ミリタリー、アンクルタイプが存在しました。

コマーシャル、ミリタリー、アンクルタイプが存在しました。コマーシャルとミリタリーは、スライド刻印が違います。アンクルはグリップが違うのみです。 アンクルって言うのは、当時流行っていた007を真似たアメリカのテレビドラマで、0011ナポレオン・ソロが 所属する機関の名前です。それにP-38 のカスタム版が登場していたのでMGC とナカタは、それぞれアタッチメントなども 発売していました。

(上写真のミリタリーにはマルシンのハンマーが付いています)→レストアページへ

アンクルタイプ

中田のアンクルタイプは写真左のようにグリップにストックを刺すので、ブラブラしてとても使えませんでした。

右のMGCはフレームに取り付けるのでしっかりと固定できました。

中田のアンクルタイプは写真左のようにグリップにストックを刺すので、ブラブラしてとても使えませんでした。

右のMGCはフレームに取り付けるのでしっかりと固定できました。

似てる??

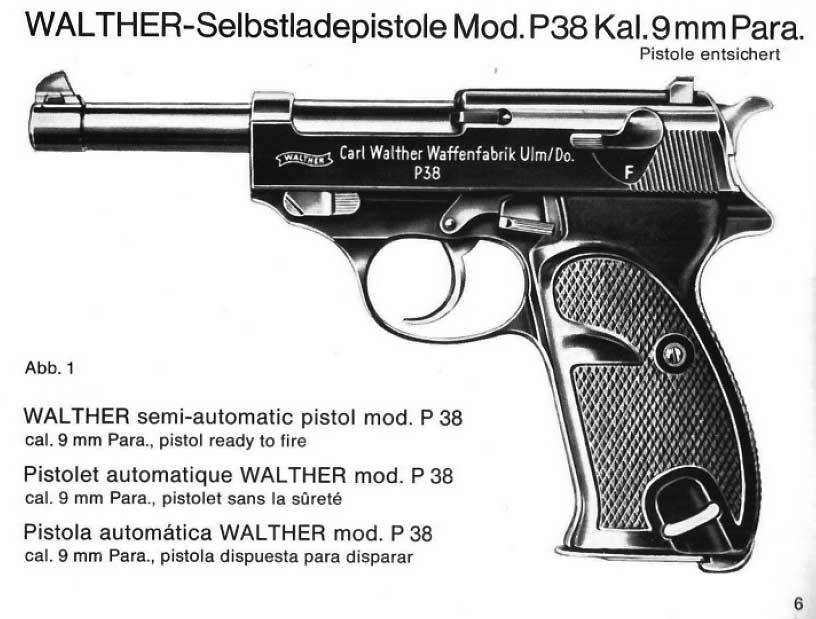

戦後の西ドイツ・ワルサー社のカタログです。フロントサイト、スライドストップの形状や全体のバランスが中田と似ていると思いませんか。このイラストも参考にされたのかもしれません。

ナカタのP−38は、スライド後端部分がお尻のようにモリッとしていないので、実銃よりもスマートな 独特の形をしています。 また、後述するようにスライド幅が狭いために銃が薄く、持った感じもより良くなっています。

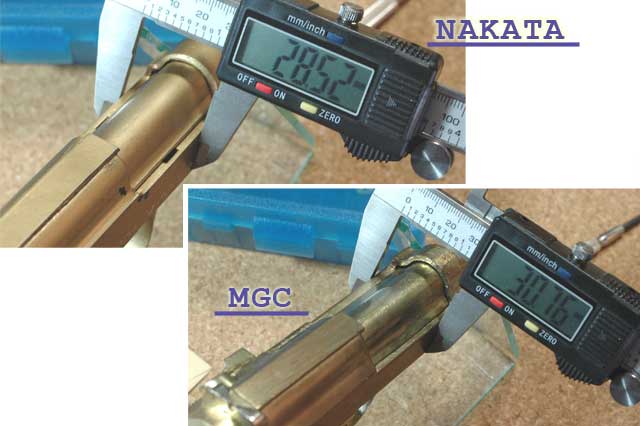

スライドの厚み

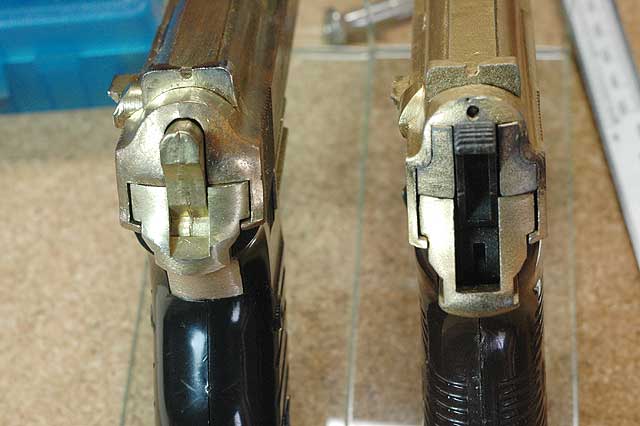

↑左は、MGC のP-38 ですが、スライド幅が厚くって「ボテッ」としています。しかし、→写真のように実銃は、こんな感じです。↑写真右のナカタのものは薄くって間延びしています。 これは、設計者の六人部氏が米軍内で実測させてもらった物が、軽量化された戦後のナロースライドのP-38 だったためと言われています。

↑左は、MGC のP-38 ですが、スライド幅が厚くって「ボテッ」としています。しかし、→写真のように実銃は、こんな感じです。↑写真右のナカタのものは薄くって間延びしています。 これは、設計者の六人部氏が米軍内で実測させてもらった物が、軽量化された戦後のナロースライドのP-38 だったためと言われています。しかしナロースライドなんて物は、調べても出てこないし他にも実測していないと思われる造形がありますので この話は作り話だと思います。この時点では実測していないと思います。もし、ご本人がおっしゃったのなら、それはテレ隠しでしょう。 1965年に発売されたナカタ文鎮のP−38はスライド幅が27mmだったそうです。六人部氏は、もともと この位の幅であろうと思っていたのでしょう。

ちなみに右の写真は22口径の戦後のp38ですが、小口径でも9mmに負けない立派なお尻をしています。

ちなみに右の写真は22口径の戦後のp38ですが、小口径でも9mmに負けない立派なお尻をしています。

このスライド幅のことは、1985年8月号のGun 誌にロック戸部の名で、ご本人が「チョンボ」の思い出として記載しています。 大戦中の物は、本来30mm であるはずなのに28mm で製作してしまったと書いています。 小林氏の設計によるMGC を見て 「やられたー!」と思ったそうです。

トイガン界の一部に六人部氏を絶対視したい人たちがいらっしゃいますので、ナロースライドの話も存在しているのでしょう。 六人部氏は実物と、うり二つの部品を作る神様だ・・と自分も子供の頃から思っていましたが、冷静にP−38を 見ていると面白いことに気付きます。

六人部流??アレンジ

この写真は、全部六人部氏の設計によるナカタ、CMC、MGCのP−38ですが、矢印で示した トリガーガードのカットが3つとも同じくらいのラインで作られています。

一番最後のMJQにいたっては、最も広くされています(実銃と異なります)。

下に実物写真を掲載していますが、本物はもっとフレームに近いところでカットされています。 しかもナカタの原型モデルを見れば、実物に近いカットになっていることに驚きます。

ナカタの原型は下の方の記事に写真を載せています。

原型とは違うフレームから離れたカットは、実物に似せようとしたのではなく、誰かの指示でわざと行われたものでしょう。 いったいだれが指示を出します?金型屋ならば作りにくいとか何とか言う可能性はありますが、発注者も時期も違う3種類に わたって同じようなデザインにするなんてことは、あきらかに3種類の唯一の共通人物である原型設計者の意図が反映されている。と思っていいのではないでしょうか。

あくまで想像ですが、このカットは六人部氏がこの方が格好良いからこうしようと提案したのではないでしょうか? もし、そうだとしたら六人部氏は実物そっくりにモデルガンを作るといった人ではなく、自分の作品として「ここは こうあるべきだ」とモデルガンを作ったのではないかと思います。

六研ガバやSAAは、みんな実物と少しずつ違ったところが存在しています。 六人部氏は自分の思うように作っていたのでしょう。 だから人々はNC機械による精密製品が氾濫する今でも、実物とすこし違った手作りの六研モデルを 羨望のまなざしで見るのです。

一品物の油絵と同じく、ひとつひとつが芸術家・六人部 登 氏の偉大な作品なのです。

大戦中モデルの実物写真を並べてみました。

大戦中モデルの実物写真を並べてみました。トリガーガード近辺の実際のカットを見てみて下さい。 クリック拡大します。

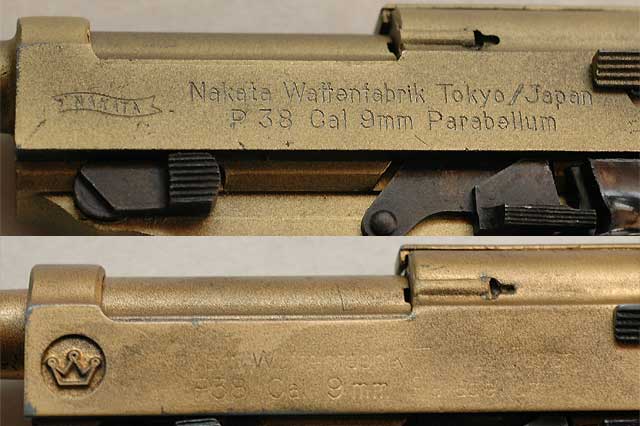

刻 印

コマーシャルタイプの刻印です。当初はワルサーバナーに似せたナカタ・マークがありましたが、1969年あたりからの 業界自主規制により王冠マークに取って代わられました。

追い出されたナカタのバナーはスライド右側に移設されました。

ミリタリーにはnmg=ナカタ・モデル・ガン?の刻印があります。

原型にはAC42刻印がありますので、数字はそのまま42になったのでしょう。

↑王冠期の刻印図

登 場

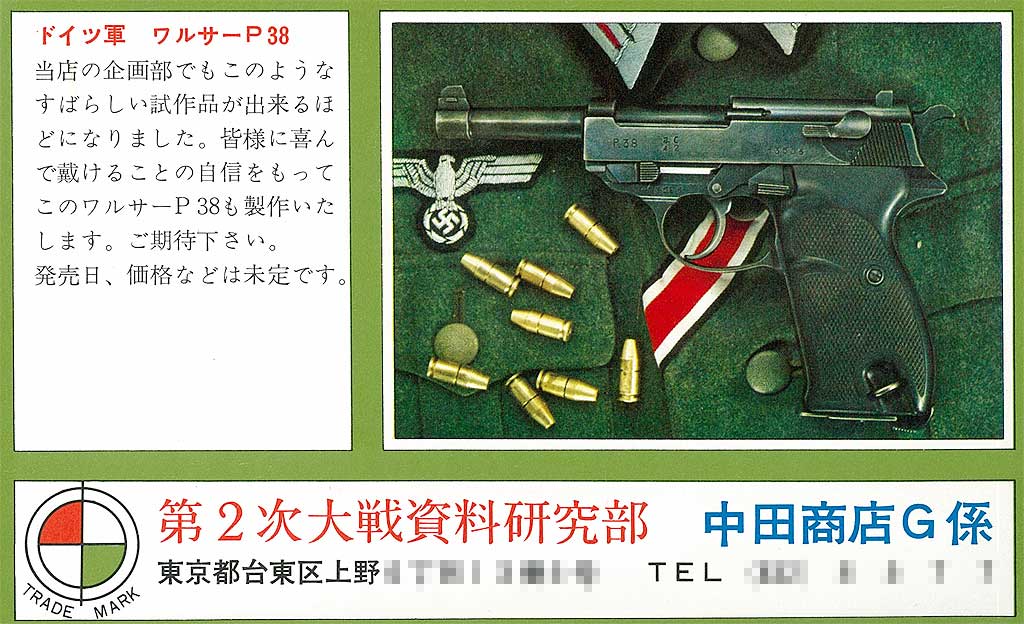

1966年2月(昭和41年)のGun誌の中田・広告の一部です。拡大できます。

写真は明らかに実銃ではありませんが、モデルガンの製品版とも細かい個所に違いがあります。

おそらく六人部氏の造った原型ではないかと思います。

前述したようにトリガーガードのフレーム付近のカットは実物に近い物です。

ダルマ型のトリガーガードは1943年からフレーム補強で取り入れられたものなので、上写真の刻印のAC42は

ワルサー社製造1942年を表しますので合致していません。あまり深くは考えていなかったのでしょう。

六人部氏はダルマ型トリガーガードが好きなようで、のちのCMCでも同じく採用しています。

逆にMGCの小林氏はストレートが好きだったのではないでしょうか?

ダルマ型のトリガーガードは1943年からフレーム補強で取り入れられたものなので、上写真の刻印のAC42は

ワルサー社製造1942年を表しますので合致していません。あまり深くは考えていなかったのでしょう。

六人部氏はダルマ型トリガーガードが好きなようで、のちのCMCでも同じく採用しています。

逆にMGCの小林氏はストレートが好きだったのではないでしょうか?MJQがストレートなのは、小林さんが変えさせたのだと思います。右は実銃写真AC42。

ルガーが1966年春頃に発売され、続いてP-38は9月頃に出たようです。写真は1966年9月号の広告です。

ルガーが1966年春頃に発売され、続いてP-38は9月頃に出たようです。写真は1966年9月号の広告です。当初ナカタの一号機としてデビューする予定だったP-38 ですが、MGCとの競合を避けルガーの方が先に発売になりました。 しかしプロジェクトはP−38の方が先なのでルガーより試行錯誤の部分が目立ちます。ルガーの方が完成度が高いです。 P−38は実質ナカタにとっての初号機でした。

1965年にMGCと住民票事件で対立してから約1年後、CMCからガバメント、ナカタからルガー、P−38と発売され

対MGC陣営も持ち駒が揃ってきた頃でした。

1965年にMGCと住民票事件で対立してから約1年後、CMCからガバメント、ナカタからルガー、P−38と発売され

対MGC陣営も持ち駒が揃ってきた頃でした。このころの日本はいざなぎ景気と呼ばれた高度経済成長期で 働くだけ所得が上がり、誰もが明るい将来を見ていました。

私の父も自転車からバイク、4輪中古車へと買い換えていった頃でした。

購買層である子供もたくさん居ましたので、モデルガンも作れば売れる時代へと 突入していきました。

後部分割の謎

ナカタのスライド後部は、分割タイプと一体型が存在します。気分で言うと分割タイプの方が多いような気がします。 写真左の一体型の方が古いタイプです。

私は、はじめ分割タイプの方が古いと思っていましたが、明らかに分割型よりも古い、多くの一体型を見て 元々は一体型であったことを知りました。

では、何故に分割タイプにしたのでしょうか?

謎を解くには発売時期のGun 誌の記事がヒントになりました。

1966年9月(昭和41年)のGun誌の記事の一部です。クリック拡大します。

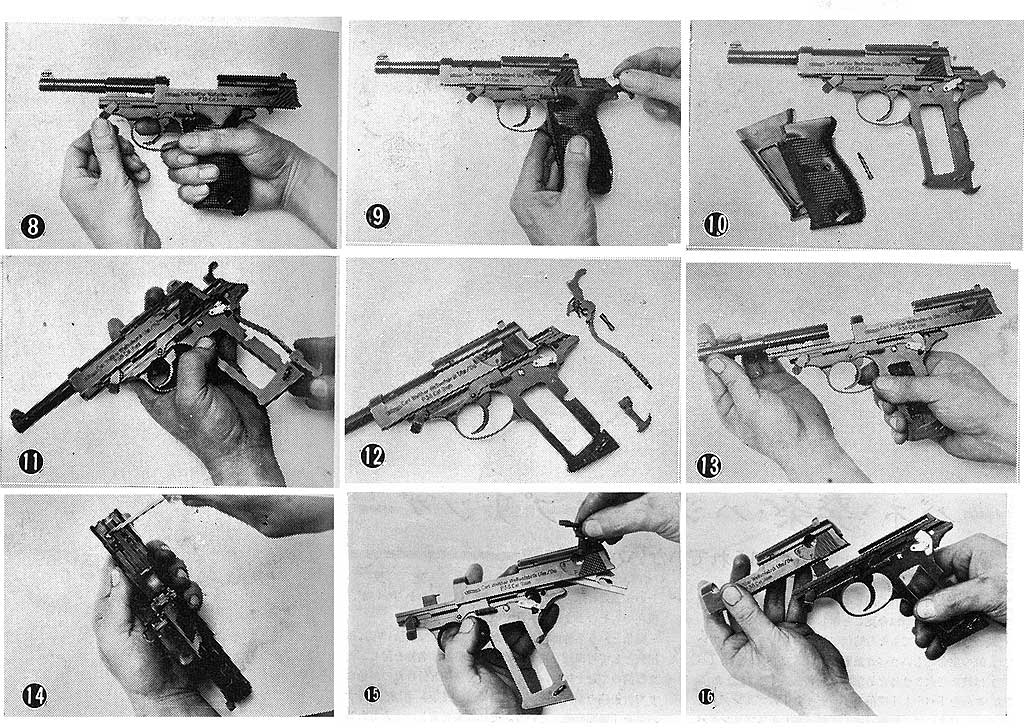

フレームに前撃針を付けたために、通常分解はすごいことになっています。

まず、ハンマーをバラしセフティを抜き、ファイアリングブロックを取り出してからでないとスライドはバラせません。ここで 写真15を見て下さい。

ファイアリングブロックが抜きにくそうですね。

だからスライド後端を分割式にして分解を簡単にしようとしたのではないでしょうか?

しかし、すぐに機構変更が行われバレル内前撃針に変えられたため、スライド後部の分割のみがむなしく 存在していたのでしょう。

ちなみに記事では、「このように実物通りに分解できます」と書いています。

思わず笑っちゃいました。

上と同じ1966年9月(昭和41年)のGun誌の記事の一部です。クリック拡大します。

フレームの前撃針や分割式のロッキングブロックなど初期製品の特徴が判ります。

ハンマー形状などから見ますと製品ではなく、プロトタイプではないかと思います。

最近は更新されていないようですが、Gepetto さんのブログの中田P−38にこの初期タイプの詳しい写真が掲載されています。

鉄製のエキストラクタや鉄パーツ付きのハンマーなど貴重な写真がズラリです。

http://blogs.yahoo.co.jp/ghost1958st/folder/1202421.html

また、ドクターあみーごさんのブログの2012/01/30 には鮮明なカラー写真があります。

http://freedomart.militaryblog.jp/e294285.html

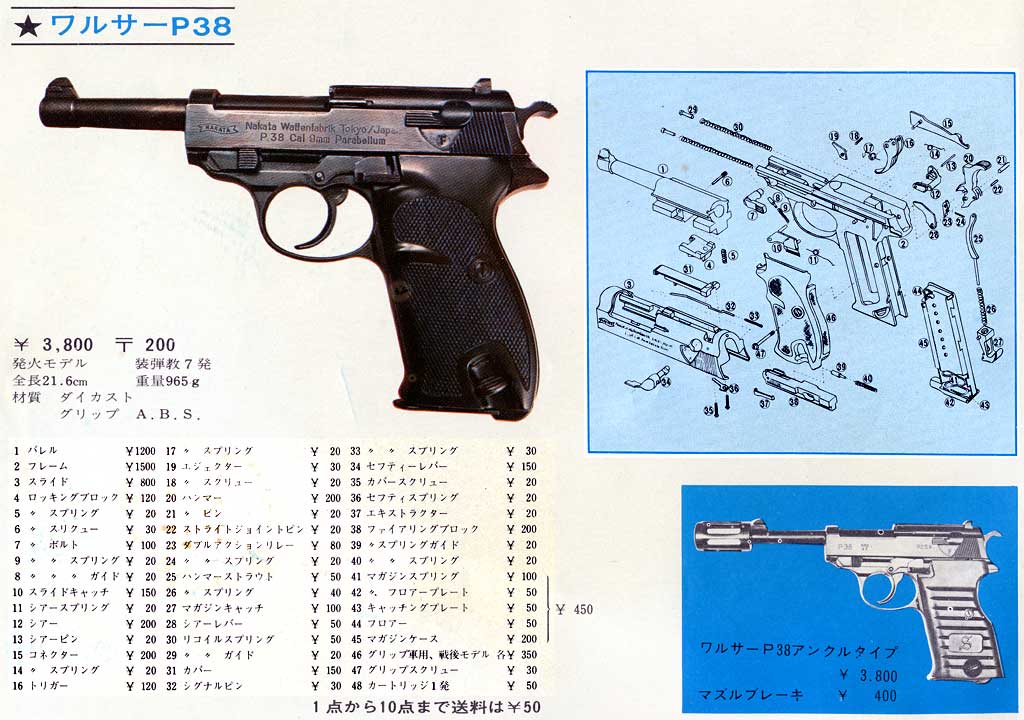

1967年1月(昭和42年)のGun誌の中田・広告の一部です。

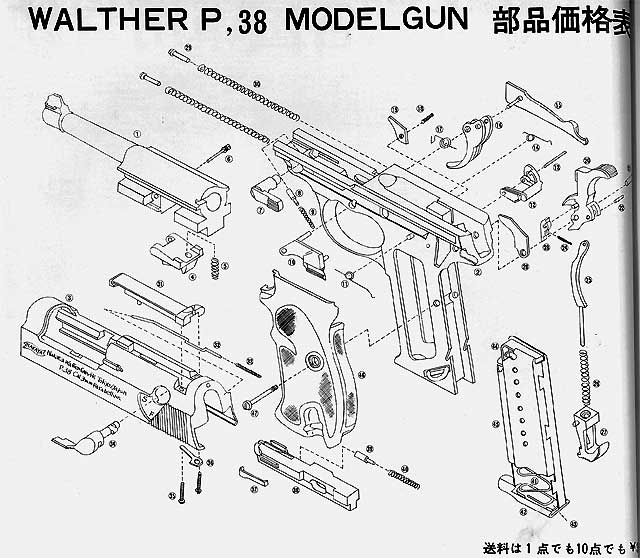

この分解図では、フレームの前撃針やロッキングブロックの2分割も見られません。

発売後数ケ月しか経っていないのに変更が行われたことがうかがえます。

ですからフレーム撃針の初期タイプは非常に数が少ないモデルだと思われます。

と、推理したのですが・・

以上の記事でページを公開していたのですが。 世安さん から別の意見もあるとのことで、自分でも後方からバラして 確かめてみました。すると、何の抵抗もなくファイアリングブロックはスルッと抜け落ちてきます。うっ、自分の 考えは間違っていた。ざんねん。何事も実証してから発言すべきですね。反省(いつものパターンではある)。

そして世安さんからの情報でマルシンのカタログ「ブレット」を見ていたら、思わぬ写真に目からうろこでした。 これだっ!今度は正解に行き当たったと思います。続く↓

↑拡大できます

カタログの最後の方に、おっさんがP38 のスライドをフライス盤で切削しています。 もしかして、と思い分割式をバラしたらやはり切削加工は行われていません。 写真の右が分割型で底がツルツルです、左の一体型はエンドミルの刃物跡が往復でくっきりと残っています。

そうだったのか・・・作業の省力化のためだったのか。

これがおそらく真相でしょう。まだ中子の技術が未熟だったからでしょう、今では 一体型でも金型のみで行けるのだと思います。

メ カ

古いタイプを分解しています。亜鉛製のストラット、トリガーバー付きです。

このあと組立の際にストラットは折れました。

モデルガン創生期にしては、非常に実物に近く作られています。

撃針ブロック機構の安全装置は 省略されていますが他の部分は忠実に再現されています。

このように忠実、精密に作られていることは 後に続くモデルガンへの影響も大きかったと思われます。

初期のパーツ

王冠マーク有りと無しのモデルでは、パーツ形状に違いが見られます。

上が古いタイプでトリガーバーが亜鉛製です。シアに掛かる部分のみが鉄製で一体鋳造されています。 こりゃぁ、折れそうです。危ない危ない。

下の王冠マークモデルではオールスチールに変更されています。

写真左部の左側が古いモデルで、ストラットが亜鉛製です。下に鉄の棒が鋳込まれています。

ここも危ないですね、 すぐに折れます。よって自分はマルシンの鉄製ストラットと変更しました

(ハンマーとの接点分を削り、使用しました)。 写真右側は、ファイアリングブロックの違いですが、右の新しい方がエキストラクタの切れ込みが施されています。

マガジン

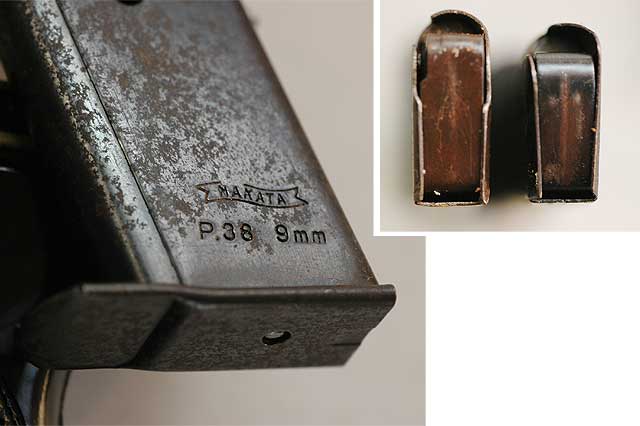

マガジンの左側にナカタのマークが入っています。たまに右側に入っているのも見かけます。

写真右上はCMCの物との比較です。ナカタの方が小さいです。

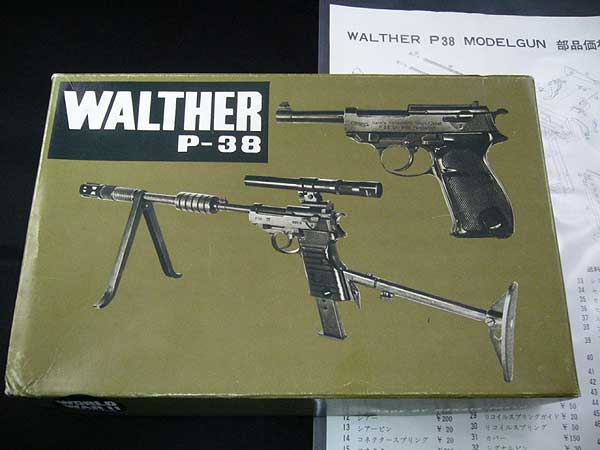

紙 箱

まるで新品状態の箱写真をいただきました。

Cobra's Hobby のページから許可を得て もらってきました。Cobra 様有難うございました。

当時のナカタは、P-38 だけでなくハイパワーやトカレフなどもアンクルアタッチメントの写真を 使用していました。

タイプ別の紙箱3種類です。オークションから取ってきた写真です。

このタイプの方が古い物ではないでしょうか??でも王冠マークが入っていますね。

私が昭和47年に買った時にはアタッチメントの写真でした。

チャンネルD さんより紙箱写真をいただきました。

ありがとうございます。アンクル限定の箱のようですね、諸元が印刷されているので何だか古そうです。

また、モデルガンはスライド後部が一体型だそうです。

貴重な写真をありがとうございました。

おわりに

ナカタの記念すべき初号機となるはずだったP-38ですが、販売はルガーを大きく上回ったのではないでしょうか?

実物とはすこし違った形ながらP-38 のモデルガンと言えば誰もが持っている中田のP−38でした。

ナカタの記念すべき初号機となるはずだったP-38ですが、販売はルガーを大きく上回ったのではないでしょうか?

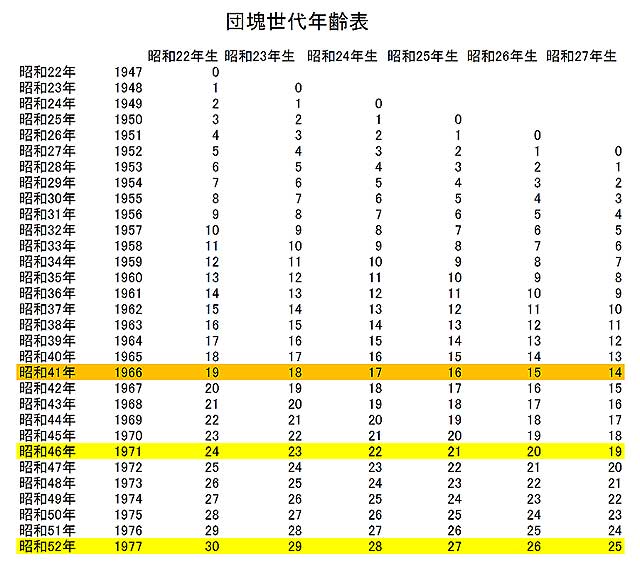

実物とはすこし違った形ながらP-38 のモデルガンと言えば誰もが持っている中田のP−38でした。 モデルガンの歴史は、大ざっぱにいうと団塊の世代の年齢に左右されています。

ナカタのP−38が登場した1966年は、団塊世代の先輩たちは中学から高校生です。ちょうどモデルガンが好きになる年代です。

ですからかなり売れたと思います。

モデルガンの歴史は、大ざっぱにいうと団塊の世代の年齢に左右されています。

ナカタのP−38が登場した1966年は、団塊世代の先輩たちは中学から高校生です。ちょうどモデルガンが好きになる年代です。

ですからかなり売れたと思います。ナカタのP−38は、高度経済成長、団塊の世代、まさに日の出の勢いの「あの頃」を 象徴するモデルガンだったと思います。

おまけ

分解図が開きます。

分解図が開きます。

おまけビデオ

P-38とは関係ないのですが、1年半前に作ったものです。なつかしいルパン1stの音楽を使用しています。

峰不二子のエッチシーンに食らいつき、ナカタのワルサーぴーさんじゅうはち をこよなく愛していた少年時代でした。

想い出

たしかナカタ・アタッチメントの昔の写真があったと思い、久しぶりにアルバムをめくってみた。

たしかナカタ・アタッチメントの昔の写真があったと思い、久しぶりにアルバムをめくってみた。そこには恥ずかしいポーズを決める中学生の自分がいた。なんとも懐かしい写真であった。

あれから40年、変わったような、まるで変わらないような・・・。