以下に述べることは、既存の情報を基にして考えたもので、すべて私見であります。

当時を生きてきた者として記録を残しておこうと思います。

すべての始まり

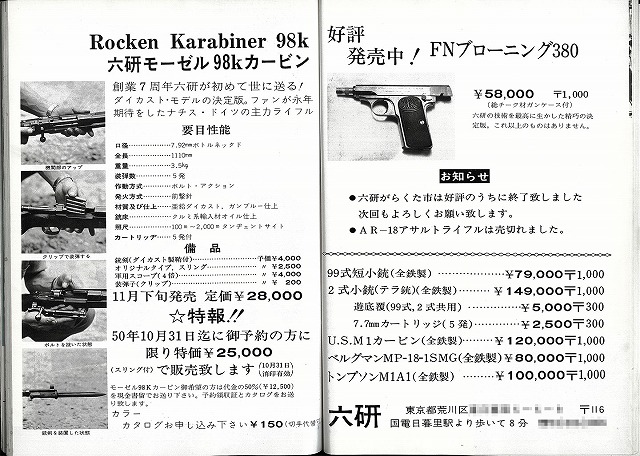

1975年11月号(昭和50年)にKar98 広告が初登場します。

すべては、ここから始まりました。

1975年11月号(昭和50年)にKar98 広告が初登場します。

すべては、ここから始まりました。

このころのモデルガン界は隆盛を誇っていました。 昭和46年の銃口閉鎖、金色塗り規制により一時はモデルガンは死んだとまで言われましたが どっこいブームは以前よりも増してにぎわっていました。

原因は私の思うところ、ただ単に子供が多かっただけだと思います。また、金色規制も初めて見るモデルガンが銃口閉鎖で 金色でも初めてなのでそんなものかと違和感がなかったのです。黒色時代を知らない自分もその一人でした。

団塊の世代の先輩方が社会人となり高級モデルガンを買える世代が誕生していました。

また、若い子供もたくさんいましたので、モデルガンは鉄製高級長物から安価なジュニアサイズまでたくさん揃い、業界は花盛りでした。まだプラスチックモデルは少なかったです。

どーでもいいことですが、六研広告のブローニングの写真はMGC の試作品のような気がします。 なぜなら、バレルに滑り止めが施してあるからです。1964年ころのMGC の広告に見られます。

すべてのおわり

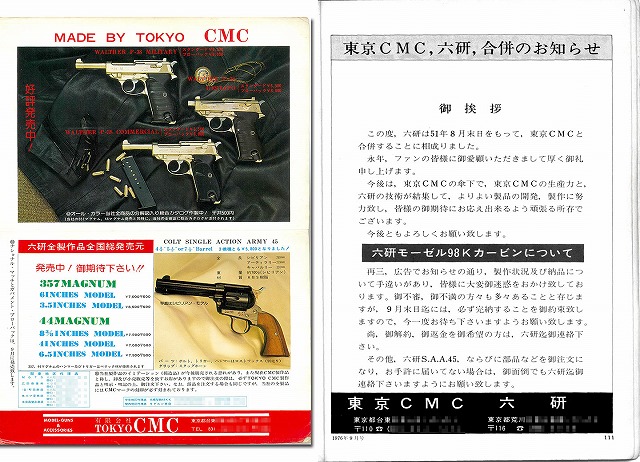

52年規制の前年にCMC との合併広告が出現しています。

その文面を見ますと、Kar98 は発売はされていない事が分かります。

しかし製造については、準備万端のように見受けられます。

また、事務系の混乱が推察される文面となっています。

52年規制の前年にCMC との合併広告が出現しています。

その文面を見ますと、Kar98 は発売はされていない事が分かります。

しかし製造については、準備万端のように見受けられます。

また、事務系の混乱が推察される文面となっています。

同じ号のCMC 広告には六研のプラSAA が登場しており、六研全製品の発売元だと謳っています。

この号にて六研の会社としての広告は終わります。このあと20年後くらいに復活します。

Kar98 の広告が出てから10か月、1年持たずに会社は無くなりました。この短い間にいったい何が起こったのでしょうか?

あとしまつ

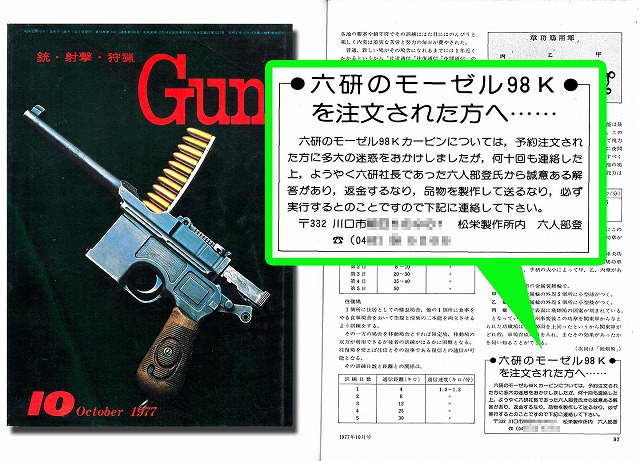

これは、広告なのか記事なのかよく分かりませんが、私は個人の方が義憤に駆られて出した広告ではないかと思っていましたが

なんとなく国際出版が書いたようにも見えます。

六人部氏はCMC の下請けをしていた松栄に所属していらっしゃるようです。

これは、広告なのか記事なのかよく分かりませんが、私は個人の方が義憤に駆られて出した広告ではないかと思っていましたが

なんとなく国際出版が書いたようにも見えます。

六人部氏はCMC の下請けをしていた松栄に所属していらっしゃるようです。

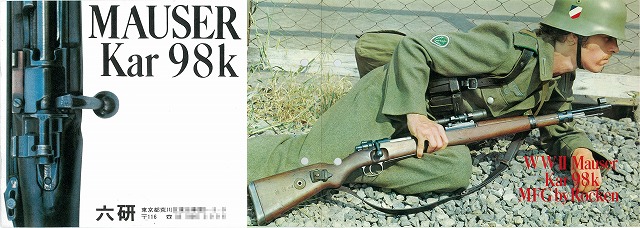

カタログ

当時。半金を払って予約した人やカタログのみ購入した人用に送られたものです。

分解図を見るとのちのCMC 製と少し違いも見られます。

分解図の下の方には、個別のナンバーが打ってあって、抽選で景品が当たったようです。

当時。半金を払って予約した人やカタログのみ購入した人用に送られたものです。

分解図を見るとのちのCMC 製と少し違いも見られます。

分解図の下の方には、個別のナンバーが打ってあって、抽選で景品が当たったようです。

75年ころの六人部さん

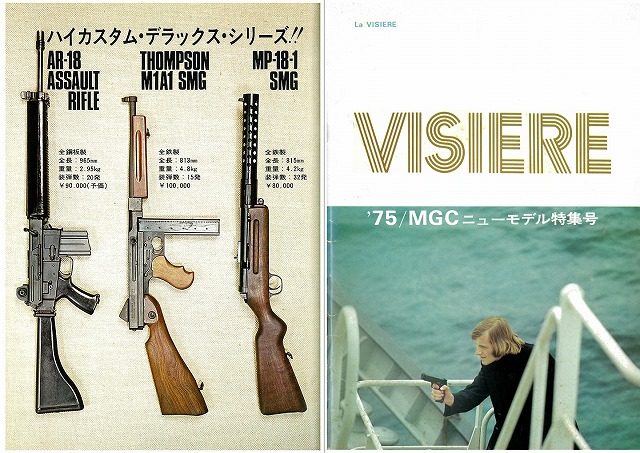

1975年といえばMGC の機関紙ビジェール75版が出た年ですが、この号には、たくさんの新製品とともにMGC が六研とタイアップすることが書かれています。

ちょうど六人部さん原型作のMGC・P−38・MJQが発売されたころです。MJQシリーズ第2号の予定だったミリタリポリスも

ビジェールの記事に登場しています。が、結局1977年の52年規制により発売されずに終わりました。

1975年といえばMGC の機関紙ビジェール75版が出た年ですが、この号には、たくさんの新製品とともにMGC が六研とタイアップすることが書かれています。

ちょうど六人部さん原型作のMGC・P−38・MJQが発売されたころです。MJQシリーズ第2号の予定だったミリタリポリスも

ビジェールの記事に登場しています。が、結局1977年の52年規制により発売されずに終わりました。

Wiki によると1926年生まれの六人部さんは、このころ50歳を迎えようとしていたころで、心身ともに充実していたことでしょう。 MGC とのタイアップに加え、自社製品のKar98 の予約も凄かっただろうと想像されます。 まさに順風満帆、乗りに乗ってきました。

運命の広告

1976年1月号に載ったプラスチック製SAAの広告です。この銃がすべての元凶となったのではないでしょうか?

当時の六人部氏は、めっちゃ忙しかったでしょうに、Kar98 プロジェクトがスタートしたばかりなのに、もう

次のプロジェクトを立ち上げています。よっぽど作りたかったのか、それとも52年規制が見えてきて

焦ったのかもしれません。

1976年1月号に載ったプラスチック製SAAの広告です。この銃がすべての元凶となったのではないでしょうか?

当時の六人部氏は、めっちゃ忙しかったでしょうに、Kar98 プロジェクトがスタートしたばかりなのに、もう

次のプロジェクトを立ち上げています。よっぽど作りたかったのか、それとも52年規制が見えてきて

焦ったのかもしれません。

さらなる新製品

そんなに忙しいのにさらなる新製品の登場です。ネットでの噂によるとこのウッズマンは、外注品なので

六研自体にとっては、影響は少なかったかもしれません。

そんなに忙しいのにさらなる新製品の登場です。ネットでの噂によるとこのウッズマンは、外注品なので

六研自体にとっては、影響は少なかったかもしれません。

ウッズマンは、広告にsmマーク合格後に販売と書いていますが、実際はsm マーク取得せずに販売されました。

SAAの真実

2011年1月号のGun 誌にくろがねさんがプラ製六研SAA の記事を書いています。

それによると金型不良のため作るだけ損をしたと書いています。

このSAA は、いわゆる天ぷらと呼ばれるほぼ亜鉛製に数ミリのプラスチックが被ったもので

重さなどの点では良好ですが、製造しにくいものだったようです。

2011年1月号のGun 誌にくろがねさんがプラ製六研SAA の記事を書いています。

それによると金型不良のため作るだけ損をしたと書いています。

このSAA は、いわゆる天ぷらと呼ばれるほぼ亜鉛製に数ミリのプラスチックが被ったもので

重さなどの点では良好ですが、製造しにくいものだったようです。

結局、この失敗プロジェクトのおかげで六研・Kar 98 も頓挫したのではないでしょうか?

結局、この失敗プロジェクトのおかげで六研・Kar 98 も頓挫したのではないでしょうか?

おまけに会社まで吹っ飛んでしまいました。

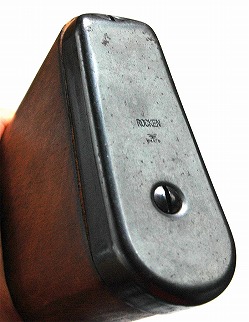

外部発注してすでに出来上がっていたバットプレートが、のちのCMC 製品に使用されたおかげで 今でも六研製作のKar98 として認識されている間違いも散見されます。

六研・復活

会社としてGun 誌の広告に再登場するのは、写真の1998年9月号ですが、それまでも96年から97年にかけて

リアルマッコイさんが六研 の商号を使って宣伝しています。

会社としてGun 誌の広告に再登場するのは、写真の1998年9月号ですが、それまでも96年から97年にかけて

リアルマッコイさんが六研 の商号を使って宣伝しています。

写真の無可動プラ製シリーズは、その後26年式拳銃や浜田式けん銃も発売されました。合計5種類。 六研の会社としての製品は、このビンテージシリーズが最後だと思います。

ブランドとしては、エランさんが六研の使用権を買ったようですが、最近ではエランの方が有名になってきて 特に六研とは名乗っていないようです。昔を知らない若い世代にとっては、六研という響きも 特別な言葉には感じられないのでしょう。残念ですが、それが時の流れというものですね。